Bewegende Bilder

in der Kathedrale des Lichts haben nun eine über hundert Jahre alte Geschichte und mit jedem neuen Film wird sie weiter erzählt. Filme spielen auch in unserem Alltag eine große Rolle, die während der langen Corona-Pandemie noch gewachsen ist. Mittlerweile nutzen wir auch Netflix und YouTube, um uns über die filmischen Kulturen unserer Welt auszutauschen.

Ein kurzer Text über die Freiheit

Freedom's just another word for nothin' left to lose

Janis Joplin, Me and Bobby McG

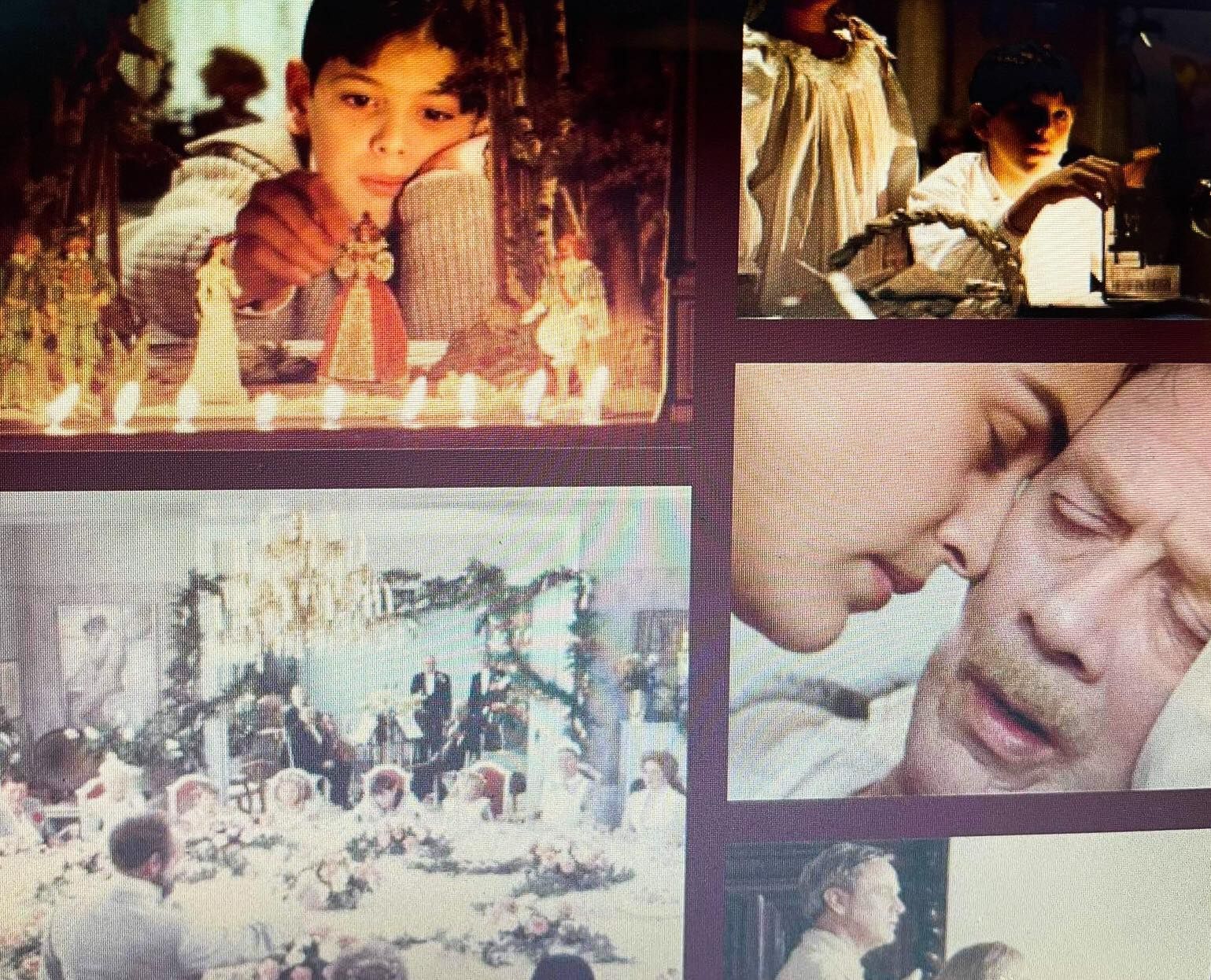

Drei Farben: Blau gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Als Blau in die Kinos kam, absolvierte ich das Abitur im Abendgymnasium an der RoRo in Dresden (das Gymnasium Romain Rolland nahe dem Rosengarten, DD-Neustadt) und ich kann mich gut daran erinnern, wie sehr wir nicht nur von der brillanten Juilette Binoche in der Hauptrolle schwärmten, sondern den Film mehrmals zusammen im Kino anschauten und ich zum einen von der existenziellen Wucht dieses Films und ihrer intensiven Darstellung tief berührt war und zum anderen vom filmischen Credo und vom Leitmotiv des Films, komponiert von Zbigniew Preisner. Paulus erster Brief an die Korinther, das Hohelied der Liebe (1 Kor 13) ist das chorale Leitmotiv im Finale, geknüpft an die dominierende Farbe Blau.

Der Potsdamer Platz aus dem Film, das Niemandsland gestern, ist heute einer der lost places - wie kaum ein anderer Ort in Berlin völlig verändert.

Curt Bois hingegen ist von der Stadt vergessen worden: Sein Grabstein in Wilmersdorf wurde vor Jahren geräumt, keine Straße, kein Platz kein Ort nirgends erinnert an ihn.

Der Himmel über Berlin

Wim Wenders ist der Zauberer einiger wundervoller Roadmovies wie z.B. "Paris Texas" und ließ sich 1987 von der damals noch geteilten Stadt Berlin zu diesem kunstvollen Schwarzweißklassiker inspirieren.

Wichtig eingangs zu betonen ist seine Zusammenarbeit mit Peter Handke. Und Wenders ist zuallererst von Orten fasziniert: Er ist ein Wanderer und Entdecker der Bilder, der Architektur als Topoi der Konzentration und Introspektion. "Für mich fangen Filme mit einem Ort an. 'Himmel über Berlin' hat mit der Lust angefangen, in Berlin und in Deutschland zu drehen. Für mich sind die Geschichten und Orte untrennbar verbunden. Ich habe nur einmal einen Film auf der Grundlage einer Geschichte gemacht. Das war ein Fiasko."

Wenders und Handke legten dem Film eine Art Filmgedicht zugrunde.

„Als das Kind Kind war,

war es die Zeit der folgenden Fragen:

Warum bin ich ich und warum nicht du?

Warum bin ich hier und warum nicht dort?

Wann begann die Zeit und wo endet der Raum?

Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum?“,

(Auszug aus "Das Lied vom Kindsein" von Handke)

murmelt Engel Damiel, verkörpert von Bruno Ganz, wenn er durch die Straßen Berlins streift, begleitet von Engel Cassiel (Otto Sanders), den Gedanken und Gesprächsfetzen der Sterblichen lauscht und sich mit größer werdender Neugierde nach einer irdischen Existenz sehnt, immer empathischer deren Leidenschaften, Sehnsüchte, Kummer und Schmerz fühlend. Er verliebt sich schließlich in die schwebende Akrobatin Marion in einem kleinen Zirkus und tauscht seine geistige Existenz in die irdische ein - ab diesem Zeitpunkt kommt Farbe in die Bilder. Das ist allerdings nicht die Geschichte des Films, denn dieser Film hat keine Geschichte. Er ist vielmehr ein Erkunden der Orte dieser Stadt und ihrer Geschichte. Ein Umherwandern in Räumen, ein Erschließen von Urbanität.

Hommage an Curt Bois

Wichtige Bezugsperson und gleichzeitig eine Hommage an den großartigen Schauspieler Curt Bois ist dessen verkörperte Rolle des greisen Homer. Der im Jahr 1901 in Berlin geborene Curt Bois wurde bereits 1908 in Berlin zum Kinderstar (als singender Heinerle in der Operette "Der fidele Bauer") und später zum Publikumsliebling in Berliner Kabaretts und Varietés, mit Chansons von Friedrich Hollaender und in Inszenierungen von Max Reinhard, Erwin Piscator, Heinz Hilpert und Victor Barnowsky. Vor den Nazis musste er 1933 fliehen und schaffte es, in Hollywood in Nebenrollen besetzt zu werden. 1950 nach Deutschland zurückgekehrt - der Kalte Krieg war schon im Gange - traf er in Ostberlin auf Bertolt Brecht, der ihn in der Hauptrolle des Puntila besetzte ("Herr Puntila und sein Knecht Matti") und er spielte bei Wolfgang Langhoff Gogols Revisor. Nach 1953 in den Westen gegangen, war er in Stücken Shakespeares und Molieres unter der Regie von Fritz Kortner zu sehen (weil Bois zuvor im Osten Theater gespielt hatte, wurde er im Westen boykottiert).

Curt Bois ist also Homer, der greise Erzähler, der im geteilten Berlin den Potsdamer Platz nicht mehr findet (eine riesige Brachfläche, Niemandsland stattdessen, siehe Foto 1), später in der Berliner Staatsbibliothek am Rande des Potsdamer Platzes verlorene Orte recherchiert, um sie mit seinen Geschichten bis zum Jahr 33 zu beleben. Beseelt wird die Architektur der Staatsbibliothek durch die gelesenen Gedanken der Besucher als flüsterndes Getuschel. So wie Wenders die Architekturen der Räume erkundet - mit schwebenden Kamerafahrten - ist filmästhetisch grandios (später in Peter Greenaways "Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber" sah ich vergleichbar spannende Kameraführungen). Und paradoxerweise ist der Potsdamer Platz aus dem Film, das Niemandsland gestern, heute einer der lost places - wie kaum ein anderer Ort in Berlin völlig verändert. Curt Bois hingegen ist von der Stadt vergessen worden: Sein Grabstein in Wilmersdorf wurde vor Jahren geräumt, keine Straße, kein Platz kein Ort nirgends erinnert an ihn.

Columbo alias Peter Falk

Eine weitere wichtige Bezugsperson im Film ist Peter Falk, der hier sich selbst verkörpert als berühmter Darsteller des Columbo und bei Dreharbeiten zu einem Film über die Nazi-Zeit in Berlin weilt. Und: Falk ist ebenso ein ehemaliger Engel, der das irdische Dasein vorzog.

Der geschichtliche Topos, die Nazizeit wird nahezu gespenstisch filmisch umgesetzt. Bei Taxifahrten durch die Straßen, Falk hat den unsichtbaren Cassiel an seiner Seite, findet man sich plötzlich in den Katakomben Berlins mit rauchenden Wehrmachtsoffizieren und wartenden Frauen und Kindern in Bunkern, Gedanken murmelnd und spielend. Dokumentarische Bilder der Zerstörung werden eingespielt, Bilder aus der Nachkriegszeit, in Farbe. Wer Bunker baut wirft Bomben bleibt stehen an der Fassade einer Ruine.

So war das Berlin der 1980er

Auch die Livemusik des Films ist vom Feinsten: Bei dieser zeigt sich Wim Wenders Faible für die Komposition verschiedener Künste im Film und seine Liebe populärer Musik. Die Artistin Marion (Engel Damiels Liebe) geht zu einem Konzert von Nick Cave and the Bad Seeds und den Bands Crime und The City Solution. Ich habe den Film in der Wendezeit um 1990/91 in Dresden gesehen und kann nur sagen: Das war einfach auch musikalisch und atmosphärisch der Sound dieser Zeit. So grandios in diesem Film eingefangen.

Weitere Filme

Die Liste an Filmbeschreibungen wird sich hoffentlich in den nächsten Monaten weiter füllen.