Regie: Sergio Leone

Musik: Ennio Morricone

Kamera:

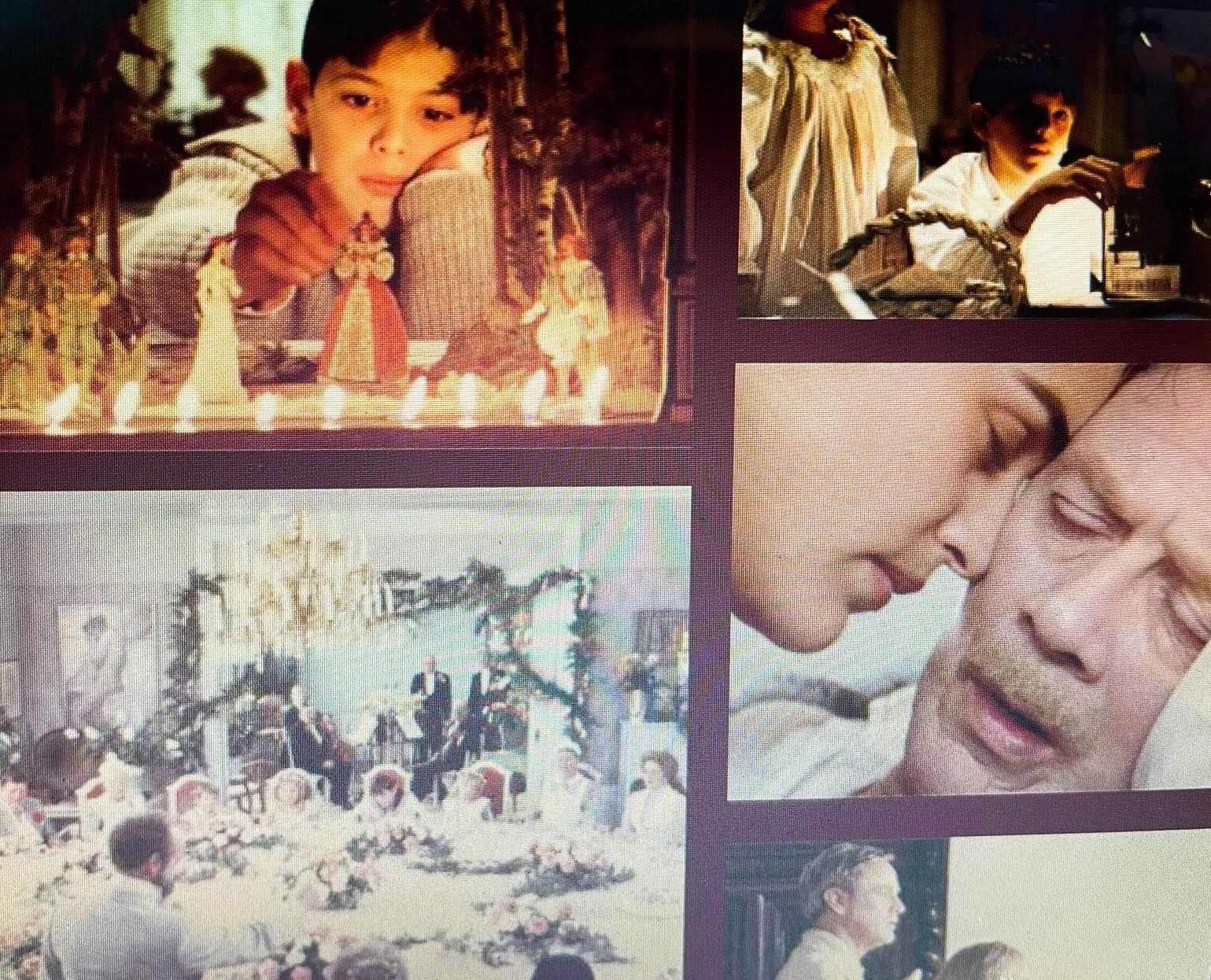

Der Klassiker von Sergio leone

Once upon a time in america

Für Sergio Leone ist "die Zeit ... die große Hauptdarstellerin meines Films. Die Zeit, die Sachen und Menschen verändert, auch gegen ihren Willen. Menschen biegen sich im Laufe des Lebens. Die Zeit verändert sie häufig zum Gegenteil von dem, was sie einst waren."

Seine Premiere hatte der Film in den Kinos der DDR Mitte Juni 1986 und am 9.12.1988 wurde das Kinoepos im DDR-Fernsehen ausgestrahlt. In der Zeit, als ich in der Stadtfilmstelle in Dresden ein eigenes Fachgebiet übernommen hatte - mit Sitz im Filmtheater Olympia - erlernte ich das Filmevorführen, das in der DDR eine anerkannte Facharbeiterausbildung war (Facharbeiter für Reproduktionstechnik). Ich musste den A und B-Schein, d.h. für die stationären Filmanlagen und für die beweglichen Filmanlagen die praktische Ausbildung in verschiedenen Kinos absolvieren. Die theoretische Ausbildung fand in der Bezirksfilmdirektion Dresden statt, damals ansässig in der heutigen Hauptstraße. So habe ich in den großen Kinos von Dresden das Filmvorführen bei Facharbeitern erlernen können - Stationen waren beispielsweise die tschechischen Meo4-Filmprojektoren der Schauburg, die tschechischen Meo5-Projektoren im Filmtheater Ost und im Filmtheater Olympia und die Ernemann 7b im Filmtheater Gittersee sowie die Dresden 1 vom Kleinen Theater Reick habe ich auch kennengelernt (und bedienen müssen - die Ernemann 7b und die Dresden 1 stammen übrigens aus der traditionsreichen Dresdner Filmprojektorentechnik).

Diese Filmvorführer Dresdens waren ganz besonders versierte Cineasten. Die haben sich tatsächlich darüber gestritten, warum Leone in Werken wie "Spiel mir das Lied vom Tod" welches Filmmaterial warum genommen habe (in den 1970ern war es hauptsächlich Kodak, aber das Material war sichtlich gelbstichig) und sie kannten die Filme in und auswendig, so natürlich auch "Es war einmal in Amerika". Es waren bessere Experten als die damaligen Kinoleiter, die zumeist administrativ in den Büros hockten und bis 17 Uhr über den Abrechnungen oder in Sitzungen brüteten (17:30 Uhr ging zumeist die erste Abendvorstellung los).

Zurück zu "Es war einmal in Amerika": In der DDR ließ der Progress Filmverleih die westdeutsche Bild- und Synchronfassung kopieren, allerdings wurden durch Progress die Gewalt- und Vergewaltigungsszenen im Film drastisch gekürzt, so dass auch im DDR-Fernsehen die stark gekürzte Fassung zu sehen war. Die ARD strahlte den ungeschnittenen Film am 2. März 1991 aus. Wenn man heute bei Youtube nach Once upon a time in america sucht, dann findet man vor allem die wunderbar orchestrierten Stücke von Ennio Morricone, der vor ein paar Monaten im Alter von 93 Jahren verstorben ist und der für Sergio Leone die Filmmusik schrieb.

So findet man beispielsweise auch "Deborahs Theme" meisterhaft und mit Pathos komponiert und man würde angesichts dieser romantischen und gefälligen Melodie eines nicht vermuten: Dass mit diesem Thema auch eine brutale Vergewaltigung auf dem Rücksitz eines Taxis verbunden ist. Deborah erklärt Noodles, der sie zuvor in ein romantisches Restaurant ausgeführt hat und ihr am Strand liegend aus dem Hohelied des Salomo Verse widmet, dass sie als Schauspielerin nach Hollywood gehen wird.

Sergio Leone hat in Interviews zu einigen Figuren im Film Stellung bezogen und so ist diese Darstellung von Frauen bzw. auch die Gewalt an Frauen nicht nur strukturell bezogen auf das Milieu, das der Film beschreibt, sondern auch Leones Sichtweise. "Sehen Sie Frauen nicht ein wenig negativ?", wird Leone 1984 vom Spiegel gefragt.

"Deborah ist die Inkarnation der ehrgeizigen Schauspielerin. Jede private Genugtuung opfert sie ihrer Karriere. So sind Schauspieler", antwortete Leone.

Für Sergio Leone ist "die Zeit ... die große Hauptdarstellerin meines Films. Die Zeit, die Sachen und Menschen verändert, auch gegen ihren Willen. Menschen biegen sich im Laufe des Lebens. Die Zeit verändert sie häufig zum Gegenteil von dem, was sie einst waren."

In seinem Filmepos erzählt Leone die Zeitspanne von schlappen 50 Jahren amerikanischer Geschichte in den 1920er, 1930er und in den 1960er Jahren.

Leone porträtiert die Gangster Max und Noodles, die bereits als kleine Jungs miteinander befreundet sind und die sich früh als Kleinkriminelle durchs Leben schlagen - im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Nach Erpressungen und Schmuggeleien wird Noodles wegen Mordes verhaftet und wandert für viele Jahre hinter Gitter. Mittlerweile haben sich Max und die anderen in der Prohibitionszeit als Gangster etabliert und mischen im Alkoholschmuggel mit. Noodles wird aus dem Knast entlassen und sieht die Veränderung bei Max: Dieser hat sich zum knallharten und skrupellosen Gangsterboss entwickelt. Die Zeit der Prohibition, mithin der lukrative Gelderwerb, droht zu Ende zu gehen. 1932/1933 stehen die Kleinkriminellen vor der Frage, im großen Stil ins mafiöse Geschäft einzusteigen: Organisiertes Verbrechen, Korruption, Politik. Noodles will aus dem Geschäft aussteigen, um Deborah, seinem Schwarm seit Kindertagen, endlich einen Antrag zu machen (mit den Gewinnen aus der verbotenen Bar, die sie während der Prohibition betrieben hatten). Die vier Gangsterfreunde hatten einst ein Schließfach mit 50 Prozent aller Gewinne gefüllt, das sie nur zu fünft - mit Moe, der den Schlüssel verwahrt - aufsuchen können.

Bei einem Bruch werden Max, Patsy und Cockeye von der Polizei erschossen. Offensichtlich wurden sie verraten und weil Noodles nicht tot im Regen liegt, fällt der Verdacht auf ihn. Er versteckt sich vor den Killern, die den Verräter töten wollen und will mit dem Koffer aus dem Schließfach fliehen – aber der Koffer ist leer. Noodles kauft sich ein Ticket für den erstbesten Bus raus aus der Stadt. 35 Jahre lang versteckt er sich. Dann erhält er eine Einladung eines Politikers in sein altes Viertel und begibt sich zurück in der Zeit. Er quartiert sich in Moe's Bar ein und erinnert sich zurück - und er trifft auf alte Bekannte, wie Deborah, die mittlerweile Schauspielerin geworden und mit einem Politiker verheiratet ist. So trifft Noodles auf seinen totgeglaubten Freund Max, inzwischen Staatssekretär, weil dieser damals ein Agreement mit der Polizei ausgedealt hatte und eine neue Identität erhielt. Max' Position als Staatssekretär ist durch einen Korruptionsskandal gefährdet: Er bittet Noodles, ihn umzubringen. Noodles lehnt ab und wünscht Mr. Bailey alias Max Glück für das Untersuchungsverfahren, so dass sein Lebenswerk nicht im Müll endet. Dann verlässt er das Anwesen. Er sieht auf der Straße einen Müllwagen - mit der Nummer 35 - und den verfolgenden Max, der plötzlich verschwunden ist.

Atmosphärisch dicht erzählt mit genialer Kameraführung und präziser Farb- und Bildgestaltung in einem sich über 50 Jahre lang wandelnden Brooklyn schafft es Leone, hier eine packende Story über Freundschaft und Verrat und nicht zuletzt über die Mafia zu erzählen. Und da ich ein Faible für Mafia-Filme habe: Auch in "Once a time in america" kommt der Gewerkschafter Jimmy Hoffa vor. Ein meisterhaftes Schauspielerensemble von Robert de Niro über James Woods oder Elizabeth McGovern als Deborah besticht durch große Intensität der einzelnen Charaktere.

Abstoßend, wie eingangs geschrieben, ist Leones Frauenbild. Ob Peggy als Hure, die Schauspielerin Deborah oder Carol, die als verrückte Trinkerin gezeigt wird: Sie fungieren als bloßes Beiwerk des Männerbundes. Das Frauenbild von Sergio Leone ist patriarchal, chauvinistisch, veraltet und schlicht von gestern.