Bittere Brunnen

Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2023

"Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Schon drei Tage waren sie in der Wüste unterwegs und fanden kein Wasser. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Doch sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb nannte man den Ort Mara, das heißt: Bitterbrunnen. Das Volk rebellierte gegen Mose und sagte: "Was sollen wir jetzt trinken?" Da schrie Mose zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Mose warf es ins Wasser, und dann konnten die Israeliten es trinken."

Aus dem biblischen Buch Exodus stammt diese Geschichte. Darin irrt das Volk Israels verdurstend durch die Wüste und findet schließlich einen Brunnen, dessen Wasser jedoch bitter ist. Nur durch verdorrtes Holz von Wüstenbäumen kann es wieder genießbar gemacht werden. So versucht auch die jüdische Revolutionärin Hertha Gordon-Walcher ihr Leben lang, trotz bitterer Lebensumstände und Enttäuschungen für eine bessere Zukunft zu kämpfen.

Bittere Brunnen. Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution von Regina Scheer erzählt die bewegende Lebensgeschichte einer Frau, die ihr ganzes Dasein der Idee einer besseren, gerechteren Welt verschrieben hatte – und dabei immer wieder von den politischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts herausgefordert wurde. Hertha Gordon-Walcher war eine überzeugte Kommunistin, die sich früh für soziale Gerechtigkeit engagierte. Sie kämpfte für die Arbeiterbewegung, erlebte Verfolgung im Nationalsozialismus und setzte sich später in der DDR für ihre Ideale ein. Doch die Realität in der DDR stellte ihre Überzeugungen auf eine harte Probe. Trotz aller Enttäuschungen blieb sie eine leidenschaftliche Kämpferin, die nie aufhörte, nach Wegen zu suchen, um ihre Ideale mit der Realität in Einklang zu bringen.

Regina Scheer zeichnet das Porträt einer Frau, die voller Hoffnung und Tatkraft war, aber auch die Schattenseiten einer Revolution erlebte. Sie erzählt von persönlichen Verlusten, politischen Konflikten und der unermüdlichen Suche nach Gerechtigkeit. Bittere Brunnen ist ein tief berührendes Buch über einen lebenslangen Traum – und die oft schmerzhafte Konfrontation mit der Wirklichkeit.

Frühe Jahre und Engagement in der KPD

Hertha Gordon-Walcher trat bereits 1915 dem Spartakusbund bei. Nach ihrer Tätigkeit als Sekretärin von Clara Zetkin und ihrer Arbeit im Kreml kurz nach der Russischen Revolution kehrte sie nach Deutschland zurück und engagierte sich aktiv in der KPD. In dieser Zeit lernte sie auch ihren späteren Ehemann, Jacob Walcher, kennen, der als KPD-Sekretär in Stuttgart tätig war. Gemeinsam setzten sie sich für die sozialistische Bewegung ein und teilten den Traum von einer gerechten Gesellschaft.

Kluge Mitstreiterin von Clara Zetkin

Hertha Gordon war 1921 nach Moskau gereist, um am III. Weltkongress der Kommunistischen Internationale teilzunehmen. Dort arbeitete sie als Sekretärin für Clara Zetkin und war in die organisatorischen Abläufe der Kommunistischen Internationale eingebunden. Scheer beschreibt, wie Hertha von der revolutionären Atmosphäre in Moskau inspiriert wurde und diese Erfahrungen ihr politisches Engagement nachhaltig prägten.

Hertha Gordon und Clara Zetkin verband eine enge berufliche und persönliche Beziehung, die sich insbesondere während des Ersten Weltkriegs entwickelte. Hertha Gordon unterstützte Clara Zetkin in ihrer politischen Arbeit. In dieser Zeit lernte sie auch Jacob Walcher kennen, der später ihr Ehemann wurde.

Aufgrund ihrer gemeinsamen politischen Überzeugungen und Aktivitäten entstand zwischen Hertha Gordon und Clara Zetkin eine tiefe Verbundenheit. Ihre Zusammenarbeit war geprägt von einem intensiven Austausch und gegenseitiger Unterstützung in ihrem Engagement für die sozialistische Bewegung. Die Beziehung zwischen Clara Zetkin und Hertha Gordon basierte auf einer gemeinsamen politischen Vision und war durch enge Zusammenarbeit sowie persönliche Verbundenheit geprägt.

Die KPD in den 1920ern - Interne Konflikte und Abspaltung

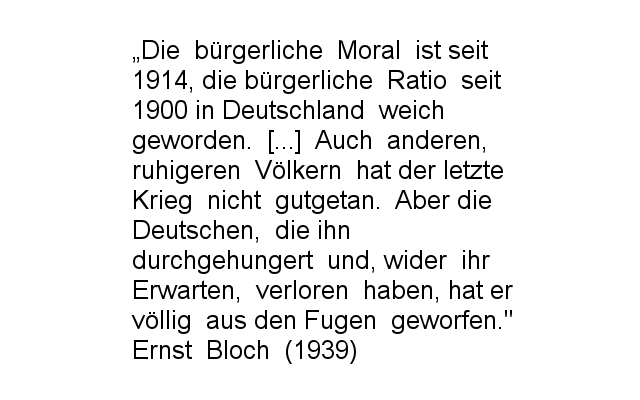

Die KPD war in den 1920er Jahren von internen Spannungen geprägt, insbesondere hinsichtlich der Ausrichtung und Führung der Partei. 1928 übernahm Ernst Thälmann die Führung der KPD, was zu einer stärkeren Unterordnung unter die Direktiven Stalins führte. Diese Entwicklung stieß bei vielen Mitgliedern, darunter Hertha und Jacob Walcher, auf Kritik. Sie lehnten die stalinistische Ausrichtung ab und wurden aus der KPD ausgeschlossen. Gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten gründeten sie die Kommunistische Partei-Opposition (KPO), eine linke Abspaltung, die sich gegen die stalinistische Linie stellte. Hertha Gordon-Walcher und ihr Ehemann Jacob Walcher zählten zu den Gründungsmitgliedern der Kommunistischen Partei-Opposition (KPO) und Jacob Walcher wurde Mitherausgeber der KPO-Zeitschrift "Gegen den Strom".

"Für Clara wie auch für Hertha war die Partei ein Brunnen, ein nun vergifteter, bitterer Brunnen, an dem sie fast verdursteten. Aber irgendwo musste doch das heilende Gegenmittel sein, vielleicht nur in ihnen selbst. Am 16. Dezember 1928 schrieb Jacob an Hertha, er sei völlig aus dem Gleichgewicht. »Das äußert sich in nervöser Unruhe, in der Unlust, allein zu Hause zu sein, und auf andere Weise.« Am 21. Dezember 1928 wurde er aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen, am selben Tag wie Paul Böttcher, Hans Tittel, Albert Schreiner. Fast alle seiner engen Freunde wurden rausgeschmissen oder gingen von selbst aus der Partei. Minna Flake, Paul Frölich, Rosi Wolfstein, Robert Siewert, August Enderle … Andere, wie Wilhelm Pieck, blieben, duckten sich aus der Schusslinie und gaben Jacob zu verstehen, dass sie ihm persönlich verbunden blieben."

Scheer, Regina. Bittere Brunnen: Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution - Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2023 (S.251-252). Penguin Verlag. Kindle-Version.

Willy Brandt und die Walchers

Im Buch wird die enge Beziehung zwischen Willy Brandt und dem Ehepaar Jacob und Hertha Gordon-Walcher detailliert beschrieben. Jacob Walcher, prominenter Kommunist und Mitbegründer der KPD, war in den 1930er Jahren ein politischer Mentor für den jungen Willy Brandt. Walcher, der seit 1932 im Vorstand der SAPD tätig war, entsandte Brandt nach Oslo, um dort einen Auslandsstützpunkt für die Partei aufzubauen. Hertha Walcher leitete das Auslandsbüro der SAPD und war somit direkt in die politischen Aktivitäten involviert, die Brandts Exil ermöglichten.

Nach mehreren Internierungen in Frankreich gelang Hertha und Jacob schließlich die Flucht in die USA. Dort heirateten Hertha und Jacob am 13. Mai 1941 in New York. Jacob arbeitete wieder als Dreher, während Hertha weiterhin politisch aktiv blieb. In den USA pflegten sie Kontakte zu anderen emigrierten Mitgliedern der SAPD und der Kommunistischen Partei-Opposition (KPO). Eine besondere Freundschaft verband sie mit Bertolt Brecht, der sich für ihre politischen Erfahrungen interessierte. Brecht unterstützte das Ehepaar finanziell, was ihnen letztlich die Rückkehr nach Deutschland ermöglichte. Während ihres Exils in den USA hielten Hertha und Jacob Walcher an ihren sozialistischen Überzeugungen fest und setzten sich weiterhin für ihre politischen Ideale ein. Ihre Zeit in den Vereinigten Staaten war geprägt von der Fortführung ihres Engagements im Exil und der Pflege von Netzwerken mit Gleichgesinnten.

Die Beziehung zwischen Brandt und den Walchers entwickelte sich von einer engen Zusammenarbeit zu einer allmählichen Entfremdung. Während Brandt sich Mitte der 1930er Jahre vom Stalinismus distanzierte und einen demokratisch-sozialistischen Weg einschlug, blieben die Walchers der sowjetischen Linie treu. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten beide Parteien nach Deutschland zurück: Brandt in den Westen, die Walchers in die sowjetische Besatzungszone, wo sie am Aufbau der DDR mitwirkten. Diese unterschiedlichen politischen Entscheidungen führten letztlich zum Bruch zwischen Brandt und dem Ehepaar Walcher.

Trotz der politischen Differenzen blieb eine persönliche Verbundenheit bestehen. Als die Walchers in der frühen DDR Gefahr liefen, verhaftet zu werden, bot Brandt ihnen einen sicheren Transfer nach West-Berlin an. Dieses Angebot unterstreicht die tiefe persönliche Beziehung, die trotz ideologischer Unterschiede fortbestand. Insgesamt zeichnet „Bittere Brunnen“ ein umfassendes Bild der komplexen und wechselvollen Beziehung zwischen Willy Brandt und dem Ehepaar Walcher, geprägt von gemeinsamen politischen Idealen, persönlichen Bindungen und letztlich divergierenden Wegen in der Nachkriegszeit.

Exil und Rückkehr

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrten sie nach Deutschland zurück und traten 1947 der SED bei, um am Aufbau des Sozialismus in der DDR mitzuwirken. Ihre Rückkehr wurde jedoch nicht von allen Parteimitgliedern begrüßt, und sie sahen sich mit Misstrauen und Ablehnung konfrontiert.

Walter Ulbricht wird als einflussreicher Politiker der DDR dargestellt, der in den 1950er Jahren maßgeblich die Umgestaltung der SED zu einem straff geführten Instrument seiner Politik vorantrieb. In diesem Kontext wurde Jacob Walcher, der Ehemann von Hertha Gordon-Walcher, 1951 aus der SED ausgeschlossen und als „schlimmster Feind der Arbeiterklasse“ bezeichnet. Diese Ereignisse verdeutlichen die Spannungen zwischen den Walchers und der Parteiführung unter Ulbricht.

Kritische Reflexion und Vermächtnis

Regina Scheer beleuchtet in ihrem Buch die komplexe Beziehung der Walchers zur KPD und später zur SED. Trotz ihrer unerschütterlichen Hingabe zur „guten Sache“ waren sie oft mit den Entscheidungen und dem Führungsstil der Parteispitze unzufrieden. Ihre Erfahrungen spiegeln die Herausforderungen und Widersprüche wider, denen viele Kommunisten in dieser Zeit gegenüberstanden. Scheers Werk trägt dazu bei, diese ambivalente Geschichte der KPD und ihrer Mitglieder aus einer persönlichen Perspektive zu verstehen und erinnert an die oft übersehenen Beiträge von Frauen wie Hertha Gordon-Walcher in der deutschen Arbeiterbewegung.

"Ihr war es so selbstverständlich, Jüdin zu sein, wie ihre Identität als Frau ihr selbstverständlich war. Sie hatte es sich nicht ausgesucht, aber sie war es, und es bestimmte ihre Persönlichkeit. Natürlich glaubte sie, die Religion hinter sich gelassen zu haben, aber Jüdischsein ist mehr als ein religiöses Bekenntnis. Hertha blieb auch als Kommunistin die Tochter von Isaak und Chienka Gordon; wie so viele ihrer Freunde war sie aufgewachsen mit dem Gesetz der Zedakah, der Gerechtigkeit, die ein Tun erfordert. In ihren Kreisen spielte die Herkunft keine Rolle, aber jetzt spürte sie manchmal auch eine ganz persönliche Gefährdung, dachte an die Geschichten des Rabbiners Vogelstein. Die Flut um den Ölzweig stieg."

Scheer, Regina. Bittere Brunnen: Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution - Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2023 (S.277). Penguin Verlag. Kindle-Version.

© Maximilian Kretzschmar, Alle Rechte vorbehalten

care&working