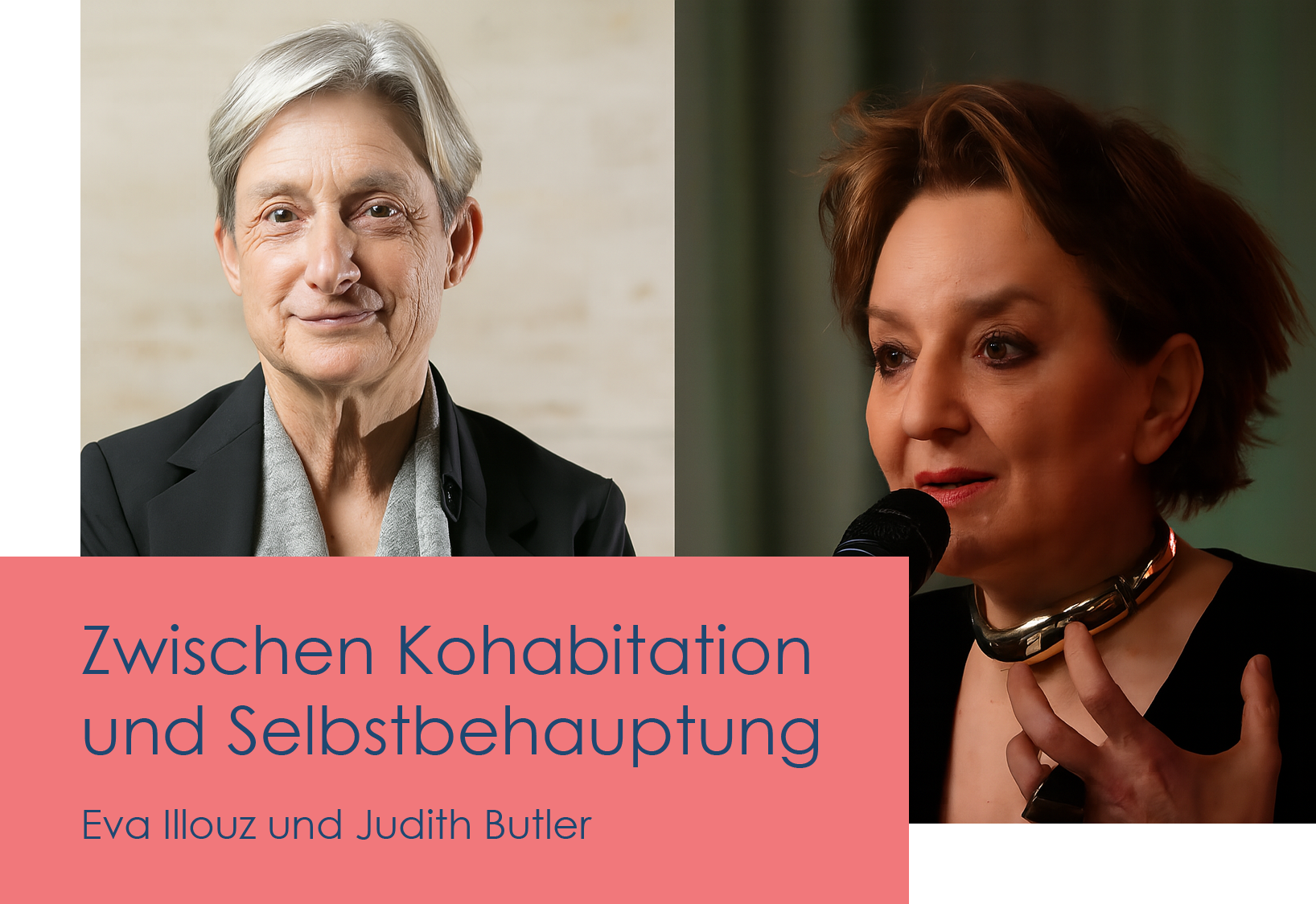

Zwischen Kohabitation und Selbstbehauptung Teil 2 / Eva Illouz: "Der 8. Oktober"

Am 15.09.2025 erschien bei Suhrkamp der Essay "Der 8. Oktober" von Eva Illouz. Wie konnte ein Teil der politischen Linken dazu kommen, islamistische Gewalt als antikolonialen Widerstand zu verklären und dabei jüdisches Leid zu ignorieren?

"Der 8. Oktober: Über die Genealogie eines sich überlegen dünkenden Hasses | Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus"von Eva Illouz, Suhrkamp 2025

In ihrem Essay beschreibt Eva Illouz, dass Islamismus – insbesondere in seiner antiwestlichen Ausprägung – von Teilen der politischen Linken, darunter antiimperialistische Bewegungen in Europa und arabischen Ländern sowie von der Sowjetunion, nicht primär als religiöse Bewegung, sondern als antikolonialer Klassenkampf interpretiert wurde. Diese Sichtweise führte dazu, dass islamistische Akteure in bestimmten linken Milieus als legitime Widerstandskämpfer gegen westliche Hegemonie betrachtet wurden – trotz ihrer autoritären oder religiös-fundamentalistischen Ideologie.

Islamismus als antikolonialer Klassenkampf

Die Sowjetunion unterstützte in den 1950er–1980er Jahren zahlreiche antiimperialistische Bewegungen, darunter auch islamisch geprägte Gruppen, sofern sie gegen westliche Einflusssphären kämpften.

In Teilen der europäischen Linken – besonders in postkolonialen und poststrukturalistischen Kreisen – wurde der Islamismus nicht als religiöser Fanatismus, sondern als Ausdruck von Widerstand gegen westlichen Kolonialismus und Kapitalismus gedeutet.

"Dieser Neuinterpretation des Islams gelingt es, die Tatsache zu verschleiern, dass der Islamismus gleichzeitig eine Reaktion auf den Kolonialismus und eine mörderische Ideologie sein konnte, dass sein Widerstand gegen den Zionismus nationalistische und genozidale Ziele verfolgen konnte, dass der Terrorismus eine Reaktion auf Enteignung ebenso wie eine krankhafte Martyrologie ist. Aber der wohlmeinende und naive Ansatz der Linken fand Gehör. 1991 organisierte der Iran eine internationale Konferenz zur Unterstützung einer islamischen Revolution in Palästina. Diese Konferenz vereinigte die Hamas und die marxistischen Fraktionen der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und bildete den bewussten Versuch einer Verschmelzung von Fundamentalisten und Linken unter der Ägide des Antiimperialismus."

[Eva Illouz: Der 8. Oktober, S. 71]

Illouz kritisiert, dass diese Lesart die autoritären, antisemitischen und patriarchalen Aspekte islamistischer Bewegungen oft ausblendet oder sie dadurch relativiert werden. Dem hält Eva Illouz entgegen, dass der Zionismus von Beginn an antirassistisch war, "weil er eine Antwort auf und ein Gegenmittel zu Verfolgung und Hass darstellte"; innerhalb des Mandats-Palästina hatten die Jüdinnen und Juden gegen die Briten ab 1939 einen antikolonialen Kampf geführt, aus Europa und arabischen Ländern waren sie durch Pogrome verfolgt dorthin geflohen. Angesiedelt und heimisch waren Jüdinnen und Juden in Palästina seit 3.000 Jahren.

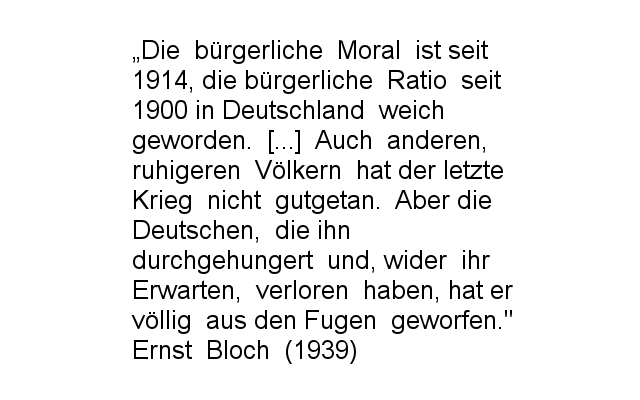

Illouz kritisiert diese ideologische Fehlentwicklung: Die Verklärung islamistischer Gewalt als revolutionärer Akt blendet autoritäre, antisemitische und patriarchale Aspekte aus – ein Symptom einer postmodernen Linken, die Diskurs über Fakten stellt.

Die Linke ist es, die die menschliche Würde in den Mittelpunkt politischer Institutionen gerückt hat. Die Linke ist es, der wir unseren sozialen und moralischen Fortschritt verdanken. Wie also war es möglich, dass ein Teil der progressiven Linken mit Gleichgültigkeit oder Freude auf ein Massaker reagieren konnte, insbesondere an den Universitäten? Warum sind diese Künstler:innen, Professor:innen und Intellektuellen – die doch eigentlich auf der Seite der Menschlichkeit stehen sollten – in einem solchen Maße indifferent gegenüber einem Massaker an Juden und Jüdinnen geblieben?

[Eva Illouz: Der 8. Oktober, S.15 f.]

Selektives Mitleid

Eva Illouz bezeichnet in diesem Essay auch Judith Butler als eine Intellektuelle der identitären Linken, die Universalismus, Ökonomie und Klasse zugunsten von Relativismus, "Rasse" und Kultur preisgegeben habe, "sowie darin, das Mantra der Intersektionalität herunterzubeten und aus Weiß eine schuldbeladene Farbe zu machen."

In Beiträgen nach dem Terroranschlag der Hamas am 07. Oktober 2023 richtete Eva Illouz deutliche Worte an die Adresse von Judith Butler, beispielsweise nach der Diskussionsrunde eines Kollektivs antikolonialer und antizionistischer Vereinigungen am 3. März 2024 in Paris:

"Ob es Belege für die Behauptungen gibt oder nicht, die über die Vergewaltigung israelischer Frauen gemacht wurden" – skeptische Grimasse – "okay, wenn es Belege gibt, dann beklagen und verurteilen wir das, absolut keine Frage. Aber wir wollen diese Belege sehen." Die skeptische Miene, die Butler bei diesen Worten machte, ist wohl die gleiche, die ein Polizist vor 50 Jahren machte, als eine Frau versuchte, Anzeige zu erstatten, und er Beweise für die an diesen Frauen begangenen Gräueltaten verlangte, obwohl es bereits eine schwindelerregende Menge an Beweisen gab.

Judith Butler hat ihre Karriere darauf aufgebaut, Begriffe wie Objektivität, Essentialität und Wirklichkeit in Frage zu stellen. Aber jetzt verlangt sie eine Mega-Objektivität, einen Mega-Beweis, eine Objektivität jenseits der verfügbaren Rekonstruktionen, Bilder, Videos und forensischen Analysen."

[Eva Illouz: Warum Judith Butler keine Linke ist. Der Freitag 11/2024 vom 12.03.2024]

Eva Illouz beruft sich auf das anthropologische Mitgefühl und Mitleid mit Rousseau, Darwin und Schopenhauer um zu zeigen, dass Mitleid eine universelle menschliche Regung ist. Illouz sieht die postmoderne (french theory) "Theorie" als Ursache dieses Malus bei Butler, indem poststrukturalistische Denker wie Jaques Derrida, Michel Foucault und auch Judith Butler die Realität in "Diskurse" auflösen, wodurch ein Opferstatus nicht mehr objektiv, sondern relativ und kontextabhängig wird. In diesem Denken wird Mitleid nicht nach dem Leid selbst, sondern nach der Zugehörigkeit zu unterdrückten Gruppen verteilt. Juden, insbesondere in Israel, gelten in diesem Narrativ oft als "privilegiert" oder "kolonial", und werden daher vom Mitgefühl ausgeschlossen. Für Illouz ist Mitleid jedoch eine Form moralischer Anerkennung, die nicht ideologisch gefiltert werden darf. Doch in postmodernen Diskursen wird es nach Gruppenzugehörigkeit vergeben – nicht nach dem tatsächlichen Leid. Illouz kritisiert Judith Butler dabei als zentrale Figur dieser identitären Linken, die Objektivität und Wirklichkeit dekonstruiert – und nun, angesichts der Hamas-Verbrechen, eine überhöhte Beweislast fordert. Diese Haltung erscheint Illouz als symptomatisch für eine Theorie, die moralische Klarheit durch diskursive Skepsis ersetzt.

Eva Illouz' methodische Kritik an der french theory

Eva Illouz setzt sich mit der French Theory auseinander, indem sie Werke von Poststrukturalisten wie Jacques Derrida oder Michel Foucault kritisch betrachtet. Sie untersucht dabei deren Einfluss auf akademische Milieus und auf gesellschaftliche Phänomene wie den Umgang linker Intellektueller mit Juden im Kontext der Hamas-Angriffe und der Antisemitismusdebatte. Ihre Analyse orientiert sich an der Rolle französischer Theoretiker im US-amerikanischen Universitäts-Diskurs und reflektiert die Rezeption poststrukturalistischer Ideen.

"In derselben Weise, wie Engel und Dämonen für Gläubige eine umso stärkere Realität sind, als diese unsichtbar bleibt, glichen die Schlüsselbegriffe der French Theory in ihrer Abstraktion dem unsichtbaren Gott und wurden durch ihre Institutionalisierung in der akademischen Ausbildung real. Die Universität ist eine so mächtige Institution wie die Kirche, wobei ihre Macht in der Verbindung besteht, die sie zwischen der Kernfamilie und dem ökonomischen Markt herstellt." [Eva Illouz: Der 8. Oktober, S. 42 f.]

Pantextualismus

Auffälligstes Merkmal ist der Pantextualismus, dass unsere Gesellschaft ein riesiges Netz aus Zeichen, Texten und Diskursen darstellt. Folge dessen ist, dass es nur Interpretationen von Wirklichkeit gibt, keine objektive Wirklichkeit. Mit Jaques Derridas Grammatologie und Dekonstruktion gibt es keine stabilen Bedeutungen in Texten, sondern alles werde zu einem Spiel der Bedeutungen in politischen Texten, in der Literatur und in der Alltagssprache. Wirklichkeit werde grammatisch konstruiert.

"Aus der Hermeneutik – der Wissenschaft der Textinterpretation – ist eine Inszenierung von Dissens und Widerstand geworden, die an sich schon die emotionalen Aufwallungen der Empörung und der Anprangerung, das Drama der Provokation und die Umkehrung der Hierarchien beinhaltet. Vergleicht man den pouvoirisme mit den traditionellen soziologischen Machtkonzeptionen, treten die Probleme dieser Strategie deutlicher zutage."

[Eva Illouz: Der 8. Oktober, S. 34]

Eva Illouz beschreibt einige zentrale Begriffe von Michel Foucault, wie Diskursivität, Macht (pouvoirisme), "Disziplin", "Überwachung". Foucaults Vorstellung von Macht (pouvoirisme) als allgegenwärtigem, dezentralem Geflecht, das nicht von Institutionen ausgeht, sondern durch soziale Praktiken und Wissensordnungen wirkt, ist in ihren Augen problematisch, denn darin verbirgt sich eine ideologische Verschiebung: Wenn Macht überall ist und Wahrheit nur eine diskursive Formation, wird es unmöglich, Gewalt klar zu benennen oder moralisch zu verurteilen. Ebenso verhält es sich mit den zentralen foucaultschen Begriffen wie „Disziplin“, „Überwachung“ und „Normalisierung“, die Foucault zur Beschreibung moderner Gesellschaften entwickelt hat. Diese Begriffe erscheinen Eva Illouz als Teil eines theoretischen Rahmens, der zwar Herrschaft analysiert, aber zugleich die Unterscheidung zwischen Täter und Opfer relativiert. Illouz kritisiert, dass diese Denkweise in akademischen Milieus dazu geführt habe, jüdisches Leid – etwa nach dem Hamas-Massaker – nicht mehr als moralisch eindeutig zu erkennen, sondern als Teil eines diskursiven Spiels um Macht und Identität.

Zusammenfassung

Eva Illouz kritisierte vier Merkmale des postmodernen Denkstils nach der "french theory":

1. Symbolische Deduktion statt historischer Dialektik: Gesellschaft wird als Text gelesen, nicht als komplexes Geflecht widersprüchlicher Interessen.

2. Machtobsession: Macht wird als allgegenwärtiges Erklärungsmuster verwendet, oft ohne empirische Grundlage.

3. Superkritik: Ein Überbietungswettbewerb im Aufdecken von Unterdrückung, der jede positive Entwicklung (z. B. LGBTQ-Rechte in Israel) als Täuschung („pinkwashing“) abwertet.

4. Moralische Intuitionen: Urteile über Israel und Palästina werden als moralische Dogmen behandelt, die keiner Begründung mehr bedürfen und nicht falsifizierbar sind.

Illouz’ Kritik ist also nicht eine Ablehnung der French Theory an sich, sondern eine Warnung vor ihrer ideologischen Instrumentalisierung. Sie plädiert für eine Rückbesinnung auf die "demokratischen Tugenden der Komplexität und der Wahrheit" und warnt davor, dass die politische Linke ihr humanistisches Fundament verliere, wenn sie sich von diesen Tugenden verabschiede.

Credo von Eva Illouz

Verliert die Linke ihre universalistische Ethik, verliert sie ihre Seele. Ihr Appell: Mitgefühl muss entideologisiert werden – das Menschsein gehört ins Zentrum jeder Ethik.

Dieser 2. Teil war explizit dem Buch "Der 8. Oktober" von Eva Illouz gewidmet. Weiter geht es dialogisch im 3. Teil mit Judith Butler.

© Maximilian Kretzschmar, Alle Rechte vorbehalten

care&working