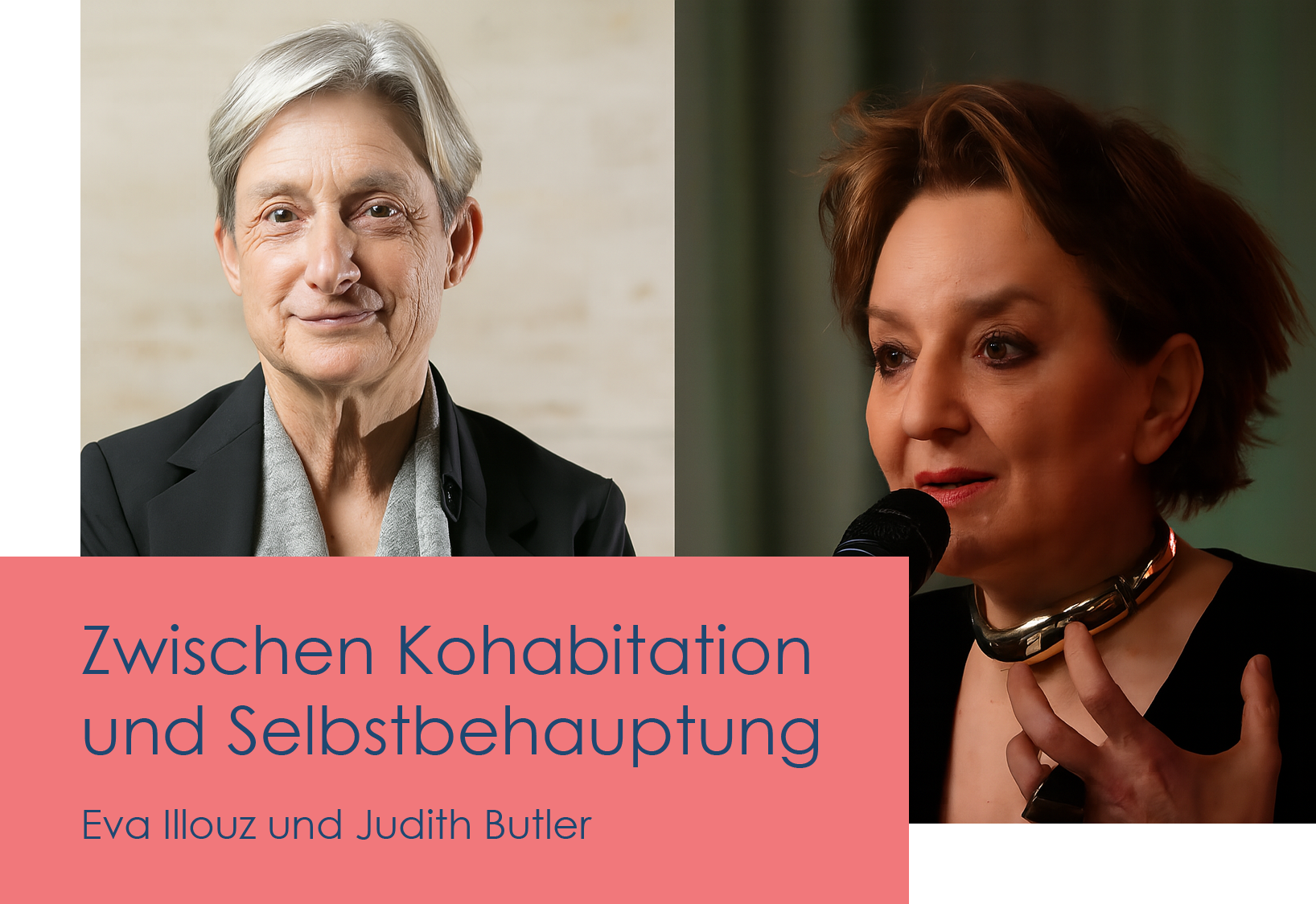

Zwischen Kohabitation und Selbstbehauptung: Teil 4 / Eva Illouz über Israel

Dialogisch wird es anhand der öffentlichen Meinungsäußerungen von Eva Illouz und Judith Butler weitergehen. In diesem Beitrag werden die Vorstellungen eines säkularen und liberalen Israels von Eva Illouz beschrieben.

Im 3. Teil der Serie wurde eine Replik auf Eva Illouz' jüngsten Essay "Der 8. Oktober" mit deren Kritik an Judith Butler und der french theory erarbeitet, nun soll Eva Illouz' Perspektive aufgezeigt werden. Ihre Vorstellungen über ein liberales Israel schrieb Eva Illouz in ihrer Essaysammlung "Israel" nieder, so dass dieses 2015 erschienene Buch und Interviews als Grundlage dieses Blogbeitrages dienen.

"Ich gestehe, dass ich mich manchmal zwischen kultureller Selbstgefälligkeit und kulturellem Opferstatus nach weniger engen Identitätsmustern gesehnt habe, nach der (privilegierten) kosmopolitischen Erfahrung Marokkos, nach dem egalitären Universalismus Frankreichs oder nach den multiplen Bindestrich-Identitäten der Vereinigten Staaten - vielleicht, weil einzig eine erweiterte Vorstellung von der Menschheit und das Bekenntnis zu klaren und starken universalistischen Werten eine Nation neu zu inspirieren vermag, die ihrer Ethnien überdrüssig ist."

[Eva Illouz: Israel. Suhrkamp: 2015, S. 167 f.]

"Israel" erschien im Jahr 2015

Das Buch "Israel" stellt eine Sammlung von Beiträgen von Eva Illouz dar, die von 2011 bis 2014 in der israelischen Zeitung "Ha'aretz" publiziert wurden. Die Soziologin stellt dem israelischen Modell den französischen Laizismus und ein auf Universalismus basierendes Wertesystem gegenüber. Sie verweist darauf, dass jüdische Einwanderer aus orientalischen Ländern in Frankreich innerhalb einer Generation gesellschaftlich aufsteigen konnten und angesehene Positionen erreichten. Im Gegensatz dazu sieht sie in Israel weiterhin eine Form von Diskriminierung: Juden europäischer Herkunft (Aschkenasim) würden gegenüber jenen aus Nordafrika oder dem Irak (Mizrachim) privilegiert behandelt.

Noch stärker sei laut Illouz die Benachteiligung nichtjüdischer Bürger Israels. Anhand konkreter Beispiele zeigt sie, dass arabische Israelis vom Zugang zu staatlicher Repräsentation, Landbesitz, Bürgerrechten und Bildung weitgehend ausgeschlossen seien. Ihrer Analyse zufolge fördert der jüdische Glaube eine strikte Trennung zwischen Juden und Nichtjuden, wodurch es ihm an Grundlagen für ein liberales Gemeinwesen mangele. Illouz plädiert daher für die Achtung von Menschenrechten, für Offenheit und universelle Werte – Prinzipien, die jüdischen Gemeinschaften historisch Schutz und Stärke verliehen hätten. Doch gerade diese Elemente fehlten ihrer Ansicht nach im heutigen israelischen Staat.

Trotz ihrer Kritik bleibt Illouz dem Land emotional verbunden. Sie ruft zu einer zeitgemäßen Neudefinition jüdischer Identität und gesellschaftlicher Strukturen auf. Dazu gehören unter anderem die Abschwächung militärischer Vorherrschaft, die Trennung von Religion und Staat, die Überwindung ethnischer Ausschließung sowie der Verzicht auf politische Instrumentalisierung von kollektiver Trauer und Angst. Ihre Kritik an Israel ist dabei nicht polemisch, sondern analytisch fundiert, differenziert und von persönlicher Anteilnahme getragen.

Prämisse: Souveränität Israels

Nicht nur haben die Juden ein Recht auf eine nationale Heimstätte, sie haben sogar ein größeres moralisches Recht darauf als die meisten anderen Völker, weil sie auf die längste und eine der leidvollsten Verfolgungsgeschichten der Menschheit zurückblicken. Ein paar Tausend Jahre Exil und unbarmherzige Verfolgungen erlegen der Welt, das heißt der nichtjüdischen Welt, die moralische Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass das Recht der Juden auf ein Territorium und nationale Souveränität niemals infrage gestellt wird.

[Eva Illouz: Israel. Suhrkamp: 2015, S. 8]

Nation und Identität

Eva Illouz sieht Israel als ein Projekt, in welchem jüdische Identität, Erinnerung und Sicherheit zentral bleiben müssen. Das Zusammenleben von Juden und Nicht-Juden in Israel steht im Mittelpunkt: Koexistenz, Minderheitenrechte, Integration versus Abgrenzung. Eva Illouz betont die Realität von Gewalt, Trauma und kollektiver Verwundung und wie diese das Zusammenleben strukturieren. Dabei klammert Eva Illouz die affektive Dimension nicht aus, sondern beschreibt, wie Gefühle wie Angst, Solidarität, Misstrauen die sozialen Beziehungen zwischen Juden und NIcht-Juden prägen und sie zeigt damit praktische Vorstellungen vom Zusammenleben. Eva Illouz’ Sammelband "Israel" ist eine scharfsinnige, soziologisch fundierte Analyse der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Israel. Die Texte sind teils autobiografisch, teils analytisch, und sie verbinden persönliche Erfahrungen mit struktureller Kritik.

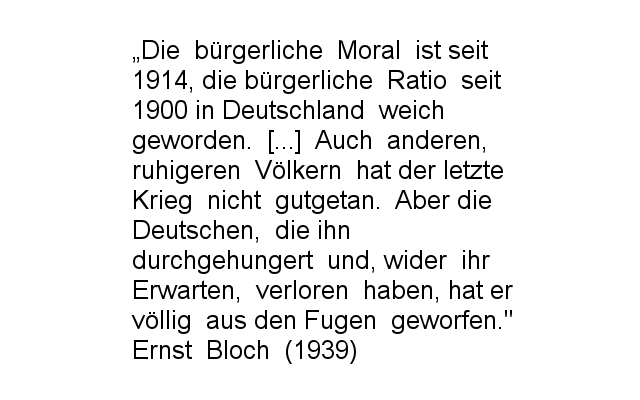

Rückfall in die Vormoderne

Sie warnt vor einer zunehmenden Identifikation mit Ethnie und Religion, die den liberalen Charakter Israels untergräbt. Die Demokratie werde durch religiösen Nationalismus und ethnische Exklusivität gefährdet. Auf die Frage in einem taz-Interview zu ihrer Einschätzung der Wirkkraft linker Parteien wie der sozialdemokratischen Meretz und der kommunistischen jüdisch-arabischen Chadasch resümiert Eva Illouz kritisch: "Die Tatsache, dass die Rechte mit einigen kurzen Unterbrechungen 20 Jahre regiert hat, hat Denkstrukturen geformt, die schwer zu verändern sind. Dazu gehören der Nationalismus und das Misstrauen gegenüber Europa und inzwischen auch gegenüber den Vereinigten Staaten. Das macht es sehr schwer, die Israelis dazu zu bringen, Probleme überhaupt anzuerkennen und adäquat einzuordnen. Die sozialen Proteste vor fast vier Jahren waren diesbezüglich sehr interessant.(...)Es gelang ihr nicht [der Linken, mk], sich in eine wirkliche Protestbewegung zu transformieren, weil erstens im politischen Ethos Israels die Idee der Solidarität stark verankert ist. Zweitens gibt es keine Bürgergesellschaft, die den Namen verdient: Die Bürger haben keine Vorstellung davon, signifikant andere Interessen als die Regierung zu haben. Historisch wurde die Linke mit dem Staatsapparat identifiziert, sie entwickelte sich als regierende Partei, weswegen es sehr schwer für sie ist, ein Ethos des Protests zu entwickeln."

[Aus taz: Eva Illouz über Israels Linke: "Sie hat keine starke soziale Vision." taz vom 16.07.2015]

Zionismus mit kritischem Blick

Eva Illouz bekennt sich zum Zionismus, sieht darin aber keinen Freibrief für politische Willkür. Sie argumentiert, dass Juden ein moralisches Recht auf eine Heimstätte haben – jedoch nicht auf Kosten eines anderen Volkes. Dieser Widerspruch zieht sich durch ihre Essays und wird nicht aufgelöst, sondern als ethisches Dilemma benannt.

"Israel wurde nicht als universalistischer Staat gegründet, und die Linke hat es versäumt, Universalismus einzufordern. Bevor man Pluralist oder Multikulturalist sein kann, muss man ein universalistisches Gemeinwesen haben. Israel war zwar immer schon multikulturell, der Staat aber wurde mit einer ethnischen Gruppe identifiziert. (...) Viele der Gründer des israelischen Staats sahen die amerikanische Verfassung und das multikulturalistische Modell der Vereinigten Staaten als Vorbild, andere kamen aus Russland und Deutschland, wo die Idee des Universalismus stark mit den Bewegungen des Sozialismus und des Kommunismus verknüpft war. Der genuin französische Universalismus, in dessen Namen ich spreche, nimmt aber als Republikanismus Gestalt an: Der Staat ist der Ort, an dem das Gemeinwohl verwaltet wird. Bürgerrechte werden in abstrakten, neutralen Begriffen definiert. Staatsangehörigkeit ist eine Klammer für unterschiedliche Identitäten. Die französische Idee des Universalismus ist in Israel kaum bekannt." [Aus: Eva Illouz über Israels Linke: "Sie hat keine starke soziale Vision." taz vom 16.07.2015]

Eva Illouz' Perspektive eines liberalen Israels

Wird eine Religion, deren Vorschriften unter jahrhundertelangem Druck entstanden sind, zur dominanten Staatsreligion erhoben, kann dies problematisch werden. Was einst sinnvoll und nachvollziehbar war, kann sich als ungeeignet für die Anforderungen einer offenen, demokratischen Gesellschaft erweisen. Die Ideen, die Eva Illouz in dem Sammelband beschreibt, zielen auf zwei zentrale Reformansätze. Der erste betrifft die klare Trennung von Religion und Staat. Dabei soll die jüdische Tradition weiterhin respektiert werden – etwa durch die Beibehaltung des jüdischen Kalenders und die besondere Stellung jüdischer Feiertage und Symbole. Gleichzeitig sollen andere Glaubensrichtungen im öffentlichen Raum stärker anerkannt und sichtbar gemacht werden. Insbesondere muslimische Bürger sollten mehr Präsenz und Anerkennung erfahren. Es wäre notwendig, die Zuständigkeit für Eheschließungen und Scheidungen dem Rabbinat zu entziehen und stattdessen eine Zivilehe einzuführen. Der zweite Reformvorschlag betrifft das Militär: Die Einführung einer Berufsarmee könnte die gleichen sicherheitspolitischen Aufgaben erfüllen, ohne dabei den gesellschaftlichen und kulturellen Charakter Israels in vergleichbarem Maße zu beeinflussen.

Verwendete Quellen:

Eva Illouz: Israel. Soziologische Essays, edition suhrkamp 2683, Suhrkamp, Berlin 2015

Eva Illouz über Israels Linke: "Sie hat keine starke soziale Vision." taz vom 16.07.2015, letzter Zugriff: 19.10.2025

© Maximilian Kretzschmar, Alle Rechte vorbehalten

care&working