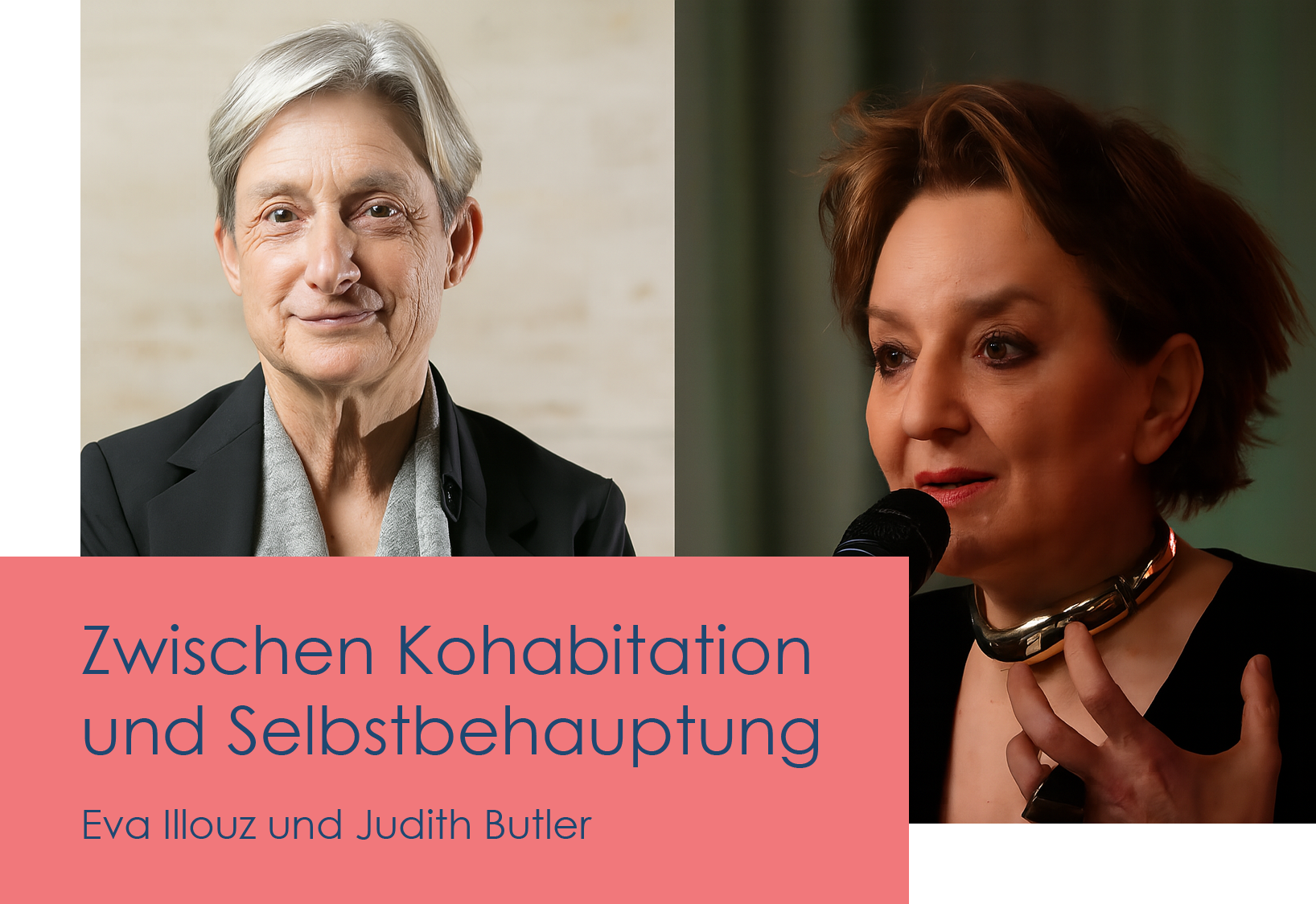

Zwischen Kohabitation und Selbstbehauptung: Teil 1 / Judith Butler und Eva Illouz

Mit dieser Beitragsreihe möchte ich die Positionen von Eva Illouz und Judith Butler näher beleuchten. Beide sind seit Jahrzehnten herausragende Wissenschaftlerinnen, aber leider auch Projektionsflächen geworden in einer Welt der Krisen und Kriege und polarisierender politischer Kampagnen.

Mitte August 2025 wurde bekannt, dass der Athener Oposito Books Verlag den Vertrag mit der renommierten israelischen Soziologin Eva Illouz wegen ihrer Positionen zu Israel und Gaza gekündigt habe. Die Rechte für "Gefühle in Zeiten des Kapitalismus" sind damit freigegeben worden - ich schrieb darüber

in diesem Blogbeitrag.

Nun, im September 2025 wurden die Münchner Philharmoniker vom Flanders Festival in Gent wegen ihres israelischen Dirigenten Lahav Shani ausgeladen, weil dieser sich angeblich nicht "klar genug" von der israelischen Regierung distanziere. Als Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra sei seine Haltung zum "genozidalen Regime" in Tel Aviv nicht eindeutig.

Ganz ehrlich: Eine solche Gesinnungsprüfung erinnert auch mich an autoritäre Regime.

Damit ist eine besorgniserregende Überschreitung vollzogen, Künstler und Wissenschaftler in Kollektivhaft für die Politik der herrschenden Regierung in Israel zu nehmen. Illouz wurde 1961 in Fès, Marokko, in eine strenggläubige sephardische Familie geboren und wuchs in Frankreich auf. Ihre jüdische Identität ist tief verwurzelt, aber sie entwickelte sich später zu einer säkularen Intellektuellen. Der Mord an Premierminister Yitzhak Rabin durch einen religiösen Extremisten im Jahr 1995 war für sie ein Wendepunkt. Seitdem lehnt sie die Macht des orthodoxen Rabbinats und religiöse Privilegien entschieden ab. Illouz ist eine scharfe Kritikerin der Netanjahu-Regierung und ihrer nationalistischen Ausrichtung. Sie sieht darin eine Bedrohung für die liberale Identität Israels. Judith Butler wurde 1956 in Cleveland, Ohio, in eine jüdische Familie geboren. Ihre Großeltern waren aus Osteuropa eingewandert, und Butler wuchs in einem liberal-jüdischen Umfeld auf. Sie hat sich in vielen ihrer Schriften und Interviews mit ihrer jüdischen Identität auseinandergesetzt – sowohl kulturell als auch politisch.

1. Teil: Der Anti-Zionismus von Judith Butler

Judith Butlers Ethik der Kohabition

Judith Butler wendete sich nach dem 9/11 im Jahr 2001 der praktischen Ethik zu und markierte diese neue Ethik im Anschluss an Hannah Arendt, Emmanuel Lévinas, Walter Benjamin, Primo Levi und den Palästinensern Edward Said und Mahmoud Darwish als Möglichkeit einer Kritik am Zionismus aus dem Judentum heraus. Butler führt einen Widerspruch des Zionismus auf, der im 19. Jahrhundert als emanzipatorische Bewegung Theodor Herzls entstanden war und den unterdrückten, vertriebenen und verfolgten Jüdinnen und Juden einen Zufluchtsort versprach. Als 1948 der Staat Israel gegründet wurde, gab es Vertreibungen aus Palästina. Flüchtlinge, denen man heute noch abspricht, Palästinenser zu sein, ebenso wie ihren Nachfahren. Judith Butler problematisiert diesen Widerspruch und bezieht sich in ihrer Ethik auf Hannah Arendt: Die Ethik der Kohabition. Hannah Arendt hat wiederum in ihren Werken keine konsistente Ethik der Kohabition herausgearbeitet, sondern sie in Werken wie der "vita activa" anhand von Kriterien beschrieben.

Aus Hannah Arendts Perspektive entsteht Freiheit durch das aktive Handeln mit anderen, demnach ist eine ethische Kohabition der Raum für freies und gegenseitiges Handeln. Ihr Begriff der Pluralität sieht Menschen als verschiedenartig und gleichwertig und die ethische Kohabition respektiert individuelle Lebensentwürfe. Öffentlichkeit ist ein weiterer zentraler Begriff der vita activa, denn politisches Handeln braucht Sichtbarkeit. Schließlich ist der Begriff der Verantwortung bedeutsam: Beziehungen sind nur ethisch, wenn sie Verantwortung einschließen. Diese ethische Kohabition basiert auf gegenseitiger Verantwortung. Hier wird der Verweis auf die Ethik des jüdischen Philosophen Emmanuel Lévinas sichtbar, der über den Einen und den Anderen philosophierte.

Emmanuel Lévinas: Ethik im Antlitz des Anderen

Versatzstücke levinasschen Denkens:

des-inter-essement - sich lösen aus selbstsüchtigem Interessiertseins

patience - ge-dulden

A-Diem - Altern, Abschiednehmen zu Gott hin

Begriff der Kehre - bei Levinas kein Bruch mit vorgängigem Denken

Gebrauch des Infinitivs - unbestimmt, unbeendete Verbform

Das Selbst konstituiert sich erst im Angesicht des Anderen.

"Du sollst nicht töten" ist für Levinas kein Gebot unter anderen, sondern die Grundstruktur der Subjektivität. Der Andere ist nicht fassbar, nicht verfügbar – er entzieht sich jeder Totalisierung und jedem politischen Zugriff. Butler liest Levinas gegen die zionistische Idee eines jüdischen Staates, der sich in ihren Augen durch Grenzziehung und Gewalt gegenüber Nicht-Juden absichert. Sie argumentiert, dass Levinas’ Ethik eine Verantwortung gegenüber allen Anderen impliziert – also auch gegenüber Palästinensern. Die jüdische Identität darf laut Butler nicht auf Exklusivität beruhen, sondern muss sich durch Offenheit und ethische Beziehung zum Anderen definieren. Butler erkennt, dass Levinas selbst Israel als ethischen Raum verstand – als Ort, an dem Verantwortung konkret wird, sie kritisiert, dass Levinas in politischen Texten Palästinenser oft nicht als ethische Andere anerkennt.

Ethik statt Identitätspolitik

Butler schlägt vor, jüdische Identität nicht über Nation, Religion oder Geschichte zu definieren, sondern über die ethische Beziehung zum Anderen. Levinas’ Ethik wird so zur Grundlage einer jüdischen Kritik an Gewalt, Besatzung und Ausschluss. Judith Butler nutzt Emmanuel Levinas’ Gebot der Verantwortung für den Anderen, um eine ethisch fundierte Kritik am Zionismus zu formulieren. Sie fordert, dass jüdische Identität nicht durch nationale Selbstbehauptung, sondern durch radikale Offenheit gegenüber dem Anderen – insbesondere dem palästinensischen Anderen – bestimmt wird. Levinas’ Ethik wird bei ihr zur Grundlage einer Politik der Anerkennung, der Verletzlichkeit und der Gerechtigkeit.

Primo Levi und Edward Said

Mit dem Schriftsteller Primo Levi nimmt Judith Butler Bezug auf einen Überlebenden des Holocaust, der für die Verpflichtung zur Erinnerung steht und für eine Ethik, die aus dem Leiden hervorgeht. Levi wird als jüdische Stimme gegen die Instrumentalisierung des Holocaust für politische Gewalt gelesen, womit Judith Butler darauf verweisen will, dass aus Levis Werk keine automatische Legitimation für israelische Staatsgewalt abgeleitet werden kann. Stattdessen plädiert sie für eine Ethik, die aus der Verletzlichkeit und Verwundbarkeit des Menschen erwächst. Diese Ethik wird sie in den Folgejahren in Werken wie "Kritik der ethischen Gewalt" (2006), "Die Macht der Gewaltlosigkeit" (2015) fortsetzen.

Der palästinensische Literaturwissenschaftler und Begründer der Postcolonial Studies, Edward Said ist gleichermaßen Stimme der palästinensischen Erfahrung und Kritiker kolonialer Machtverhältnisse. Seine Forderung nach Anerkennung des Anderen und nach Gerechtigkeit für die Palästinenser wird in Butlers Ethik integriert. Said steht für die Notwendigkeit, jüdische Kritik mit palästinensischer Erfahrung zu verbinden, woraus Butler eine Ethik der Koexistenz ableitet, die sich gegen nationale Exklusivität richtet. Daraus entwickelt Judith Butler die Ethik der Pluralität und Verantwortung, indem sie die Perspektiven von Levi und Said dialogisch verbindet.

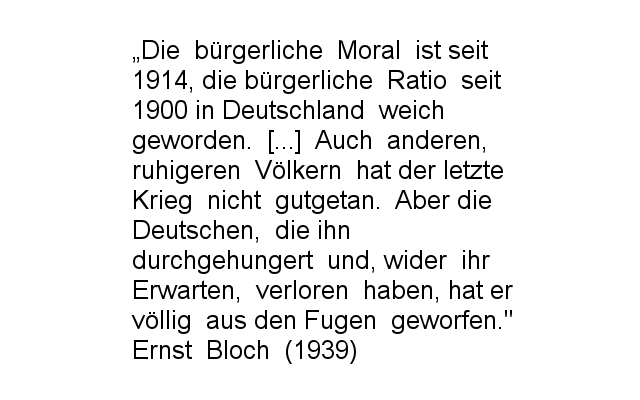

Walter Benjamin: Gegen lineare Geschichte und staatliche Gewalt. Geschichtsphilosophie als Widerstand

Butler greift Benjamins berühmten "Historischen Materialismus" auf, insbesondere die Kritik an der Vorstellung von Geschichte als Fortschritt.

Die "Engel der Geschichte" (aus Benjamins "Über den Begriff der Geschichte") stehen für die Opfer, die im Namen des Fortschritts vergessen werden.

Judith Butler nutzt dies, um zu zeigen, dass auch der Zionismus eine Fortschrittsgeschichte konstruiert: Mit Israel als "Endpunkt" jüdischer Geschichte und dabei palästinensisches Leid ausblendet.

Messianische Zeit statt nationaler Erlösung

Walter Benjamin unterscheidet zwischen "homogener, leerer Zeit" (staatlich-politische Zeit) und "messianischer Zeit" (unterbrochene, ethische Zeit). Judith Butler liest dies als Kritik an der Vorstellung, dass ein jüdischer Staat die Erfüllung der Geschichte sei. Stattdessen plädiert sie mit Benjamin für eine Ethik der Unterbrechung, der Offenheit und der Nicht-Souveränität.

Gewaltkritik und "reine Mittel"

In "Zur Kritik der Gewalt" unterscheidet Walter Benjamin zwischen "rechtsetzender" und "rechtserhaltender" Gewalt, beide sind für ihn problematisch. Judith Butler nutzt diese Unterscheidung, um die Gewaltförmigkeit des israelischen Staates zu kritisieren, der sich in ihren Augen durch Grenzziehung und militärische Macht konstituiert. Sie fordert – im Geiste Benjamins – eine Politik, die auf "reinen Mitteln" beruht: auf Dialog, Anerkennung und ethischer Beziehung.

Walther Benjamin als ethisch-politischer Gegenentwurf

Walter Benjamin wird bei Butler zu einem Schlüsseldenker für eine jüdische Kritik am Zionismus, die sich gegen staatliche Gewalt, gegen lineare Geschichtsdeutungen und gegen nationale Selbstverabsolutierung richtet. Seine messianische Geschichtsauffassung und seine Gewaltkritik ermöglichen Judith Butler, eine jüdische Ethik zu formulieren, die auf Verantwortung, Pluralität und Gerechtigkeit basiert.

© Maximilian Kretzschmar, Alle Rechte vorbehalten

care&working