NEIN zur Kürzungspolitik bei der Dresdner Schulsozialarbeit

Der Dresdner OB Dirk Hilbert plant die drastische Kürzung der Schulsozialarbeit für Dresdner Schulen, um eine Haushaltslücke zu stopfen. Dem muss Einhalt geboten werden!

Das heute medial besprochene neueste Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig kommt deshalb zur rechten Zeit: Die renommierte Stiftung führte eine repräsentative Umfrage unter Schülerinnen und Schülern und Eltern durch, um künftig in einer jährlich evaluierten (Panel)Studie die aktuelle Stimmungslage und aktuelle Herausforderungen im Bildungsbereich zu eruieren und frühzeitig negative Entwicklungen zu beschreiben.

Im Fokus dieser brandaktuellen Studie steht das psychische und schulische Wohlbefinden von Kindern (8-10 Jahre) und Jugendlichen (11-17 Jahre) und ihren Erziehungsberechtigten in Deutschland, die von der Stiftung als zu häufig vernachlässigte Akteursgruppe bezeichnet wird - in meinen Augen und aus eigenen Erfahrungen völlig zu recht. Darüber hinaus stehen im Fokus:

Einschätzung der Unterrichtsqualität und der Beziehungsqualität zu den Lehrkräften, psychosoziale Hilfsangebote sowie Barrieren an Schule. Von ihren Erziehungsberechtigten werden wir neben umfangreichen soziodemografischen Daten auch ihre Einschätzung zum psychischen und schulischen Wohlbefinden ihrer Kinder sowie zu psychosozialen Versorgungsstrukturen inner- und außerhalb von Schule erfassen.

Erfasste Konstrukte waren hierbei:

- Psychische Auffälligkeiten

- Einschätzung der Lebensqualität

- Aktuelle Sorgen und Belastungen

- Schulisches Wohlbefinden

- Bewertung der Schule

- Bewertung der Unterrichtsqualität

- Klassenleitungsstunde

- Unterrichtsausfall

- Hilfesucheverhalten

- Einstellungen, Barrieren und Wissen zu psychischer

- Gesundheit und Hilfsangeboten

"Wohlbefinden und Verhalten, Schule und Unterricht, Hilfebedarfe und Hilfsangebote:

Ein Schwerpunkt der Studie: der Zusammenhang zwischen Unterricht und psychischer Gesundheit. Zentral für das schulische Wohlbefinden, so die Ergebnisse, sind die konstruktive Unterstützung durch die Lehrkräfte und eine gute Klassenführung. Doch gerade hier gibt es Luft nach oben: Viele Schüler:innen berichten von häufigen Unterrichtsstörungen und dass die Mehrheit der Lehrkräfte nicht nachfragt, was man schon verstanden hat und was noch nicht. Die Studie beleuchtet auch, wie die Erziehungsberechtigten mit dem Thema psychische Gesundheit umgehen und welche Hilfsangebote sie für ihr Kind in Anspruch nehmen. Dabei zeigt sich, dass bis zu einem Drittel der Eltern die Hilfestrukturen an der Schule ihrer Kinder nicht kennen."

Demnach berichten 41 % der Schülerinnen und Schüler, dass keine oder nur wenige Lehrkräfte überhaupt nachfragen, was bereits verstanden wurde oder noch nicht verstanden wurde. 83 % der Schülerinnen und Schüler berichten von häufigen Unterrichtsstörungen.

Ergänzende Hilfestrukturen sind hier beispielsweise Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter auch in Grundschulen und Gymnasien. Dresden hat solche Strukturen sukzessive in den vergangenen Jahrzehnten vor allem auch durch eine rot-rot-grüne Stadtpolitik von Linken, SPD und Grünen auf- und ausgebaut. Besorgniserregend ist zudem der gewachsene Leistungsdruck für die SuS und das immer noch unterhalb des Vor-Corona-Niveaus liegende Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen.

Ein Viertel der Jugendlichen schätzt die eigene Lebensqualität als gering ein. Zwei Drittel bewerten sie als mittel und nur sechs Prozent als hoch. Ungefähr ein Fünftel der Schüler:innen bezeichnet sich selbst als psychisch belastet. Ebenso viele klagen über ein geringes schulisches Wohlbefinden, bei Kindern aus Familien mit niedrigem Einkommen sogar knapp jedes Dritte. Die Kriege in der Welt, der Leistungsdruck in der Schule, die globale Klimakrise und die Ängste vor der eigenen Zukunft bereiten ihnen die meisten Sorgen.

Zitate aus:

Robert Bosch Stiftung (2024). Deutsches Schulbarometer: Befragung

Schüler:innen. Ergebnisse von 8- bis 17-Jährigen und ihren Erziehungsberechtigten zu Wohlbefinden, Unterrichtsqualität und Hilfesuchverhalten.

Robert Bosch Stiftung.

Die Petition zur Unterstützung der Schulsozialarbeit an Dresdner Schulen gegen "die Liste der Grausamkeiten" von OB Dirk Hilbert kann hier unterzeichnet werden: https://www.dresden.de/de/leben/gesellschaft/buergebeteiligung/epetition.php?extForwardUrl=https%3A//apps.dresden.de/ords/f%3Fp%3D1610%3A3%3A%3A%3ANO%3A%3AP3_P_ID%3A23430

© Maximilian Kretzschmar, Alle Rechte vorbehalten

care&working

Der theoretische Unterricht fand an medizinischen Fachschulen statt, die eng mit Krankenhäusern kooperierten. Dort wurden die Auszubildenden in den berufspraktischen Alltag eingeführt. Ein zentrales Element dieser Ausbildung war der hohe Praxisanteil. Verantwortlich dafür war die leitende Schwester des jeweiligen Hauses, die nicht nur organisatorisch, sondern auch pädagogisch eine Schlüsselrolle einnahm. Ihr Anspruch war es, den Nachwuchs nicht allein in den Handgriffen der Pflege zu schulen, sondern auch das fachliche und ethische Verständnis hinter den Tätigkeiten zu vermitteln. Eine besondere Bedeutung kam den sogenannten Ausbildungsstationen zu. Sie wurden nach klaren Kriterien ausgewählt: ausreichende Personalstärke, hohe fachliche Kompetenz und ein Team, das als berufsethisch gefestigt galt. Für die Anleitung der Auszubildenden benannte die leitende Schwester erfahrene Pflegekräfte als Lehrbeauftragte – eine frühe Form der heutigen Praxisanleitung. Diese Fachkräfte begleiteten die Schüler gezielt durch die Einsätze, führten sie an praktische Aufgaben heran und überprüften deren eigenständige Arbeit. Idealerweise hatten sie zuvor die Fortbildung „Pädagogisches Minimum“ absolviert, die grundlegende didaktische Fähigkeiten vermittelte. Auch im Bereich der Weiterbildung bot die DDR ein breites Spektrum an Spezialisierungen an: von Intensiv- und Anästhesiepflege über Dialyse und OP-Pflege bis hin zur Gemeindekrankenpflege. Als besonders anspruchsvoll galten die Studiengänge Medizinpädagogik und Diplom-Krankenpflege an der Humboldt-Universität zu Berlin. Letzterer sollte Pflegefachkräfte befähigen, sowohl ihre pflegerische Expertise zu vertiefen als auch Leitungsaufgaben souverän zu übernehmen. 1. Struktur der Pflegeausbildung in der DDR Einheitlichkeit und Zentralisierung: Die Pflegeausbildung war weitgehend zentral geregelt, mit einheitlichen Vorgaben für Inhalte, Dauer und Prüfungen – im Kontrast zur westdeutschen Trägervielfalt. Pflege war Teil der Kategorie "mittlere medizinische Berufe", eingebettet in die Planlogik des Gesundheitswesens. Integration von Kranken- und Kinderkrankenpflege: In der Studie von Andrea Thiekötter werden explizit beide Bereiche untersucht – ein Hinweis darauf, dass strukturelle Parallelen und spezifische Unterschiede (z. B. in der Kinderkrankenpflege) sichtbar gemacht werden. Die Systematik der DDR bringt hier klare Linien, die in Westdeutschland eher historisch gewachsen und heterogen waren. Ausbildungsorte: Schulen an Krankenhäusern, medizinischen Akademien, ggf. Polikliniken – also enge Anbindung an die Versorgungspraxis 2. Inhalte und Leitbilder Fachlich-medizinische Ausbildung: Solide, stark an der medizinischen Versorgung orientiert – typische Fächer wie Anatomie, Krankheitslehre, Pharmakologie, Pflegehandlungen, ergänzt durch spezifische Bereiche für Kinderkrankenpflege. Politisch-ideologische Inhalte: Die Curricula integrierten sozialistische Staatsbürgerkunde und marxistisch‑leninistische Grundlagen, um die Pflegekraft als sozialistische Persönlichkeit im Dienst des Kollektivs zu formen. Ausbildung war nicht nur Berufsqualifikation, sondern politische Formierung. Berufsbild: Die Pflegekraft erscheint als pflichtbewusste, kollektive, arbeitsorientierte Fachkraft, deren Tätigkeit auf die Gesunderhaltung der Werktätigen und der Bevölkerung ausgerichtet ist – also ein stark arbeitsgesellschaftliches Gesundheitsverständnis. 3. Ausbildung des Lehrpersonals Eigenständiger Fokus der Studie von Andrea Thiekötter: Ein wichtiger Mehrwert des Buches ist, dass Thiekötter nicht nur die Schülerinnen, sondern ausdrücklich die Ausbildung des Lehrpersonals für die mittleren medizinischen Berufe in den Blick nimmt. Qualifikationswege: Es gab klar strukturierte Wege zur Qualifizierung von Lehrkräften, mit staatlich geregelten Inhalten, die sowohl fachliche, pädagogische als auch politische Komponenten beinhalteten. Funktion von Lehrenden: Lehrkräfte waren nicht nur Wissensvermittler, sondern Träger und Multiplikatoren der sozialistischen Ideologie im Berufsbildungssystem – also Akteure der Reproduktion des Systems. 4. Staatlich vs. konfessionell Konfessionelle Einrichtungen in einem sozialistischen Staat: Andrea Thiekötter untersucht explizit staatliche und konfessionelle Bereiche – das ist wichtig, weil die DDR offiziell säkular-sozialistisch war, aber kirchliche Träger in Nischen existierten. Konvergenzen und Divergenzen: Zu erwarten (und typisch für solche Analysen) sind: - starke Angleichung an staatliche Vorgaben in Struktur und Fachinhalten - gewisse Unterschiede in Haltung, Ethos und vielleicht bestimmten Lehrinhalten (z. B. christliches Menschenbild vs. sozialistisches Menschenbild) - zugleich eine Ambivalenz: kirchliche Häuser waren teils Schutzräume, aber auch eingebunden in die sozialistische Realität Andrea Thiekötter arbeitete in ihrer Studie klar die Vorzüge der DDR-Krankenpflegeausbildung heraus: klar strukturierte Curricula, statt bloß historisch gewachsener Vielfalt wie in Westdeutschland frühe und systematische Integration von Theorie und Praxis systematische Qualifizierung des Lehrpersonals, nicht nur „praktische Experten, die nebenbei lehren“ möglicherweise stärkere Verankerung von Prävention, Gemeinwesenorientierung und kollektiver Verantwortung – Aspekte, die heute in Care-Debatten wieder auftauchen Dementsprechend bleibt die Frage, die in heutigen Pflege-Debatten permanent auftaucht: Was ging bei der Wiedervereinigung an Wissen, Strukturen und Potenzial verloren, weil das DDR‑System pauschal abgewertet und überdeckt wurde? Andrea Thiekötter kann mit ihrer Studie blinde Flecken ausgleichen, denn d ie deutsche Pflegegeschichtsschreibung war lange westdeutsch dominiert. Thiekötter leistet eine Korrektur, indem die DDR nicht nur als Mangelverwaltung erscheint, sondern als eigenständiges, ambivalentes, historisch relevantes Modell. Verwendete Literatur: Andrea Thiekötter: Pflegeausbildung in der Deutschen Demokratischen Republik. Mabuse Verlag: 2006. Beiträge zu Pflege und Carearbeit: Historische Wurzeln, Teil 3b: Nachkriegsmoderne. Zwei deutsche Staaten: Krankenpflege in der DDR Historische Wurzeln, Teil 3a: Nachkriegsmoderne. Zwei deutsche Staaten: Der Beginn in Westdeutschland Historische Wurzeln, Teil 2: Jahrhundertwende, Weimarer Jahre und Nazi-Euthanasie Historische Wurzeln, Teil 1: Spätmittelalter, Moderne, Bismarck Pflege stärken Care und Cure Das Pflegesystem in Holland "Das war so ein bisschen wie Game of Thrones"

Sehr unterschiedlich waren die Berufszugänge in der DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Bereits in den 1950er Jahren wurde in der DDR die Krankenpflege in das Berufsausbildungssystem übernommen, während die Krankenpflegeschulen im Westen an Krankenhäuser angegliedert waren und über Schwesternwohnheime verfügten. Der Zugang zu den Schwesternheimen und zur Ausbildung blieb Männern im Westen verwehrt. 1965 wurde in der BRD ein Krankenpflegegesetz eingeführt, mit welchem auch die Pflegeausbildung an internationale Standards angepasst wurde, indem sie auf drei Jahre verlängert wurde. Der Beginn in Westdeutschland Am 28.09.1938 war im Dritten Reich das "Gesetz zur Ordnung der Krankenpflege" reichsweit in Kraft getreten, das nach 1945 nicht automatisch seine Gültigkeit verloren hatte. Die Ausführungen und Ausbildungsinhalte mit NS-Ideologie wurde lediglich gestrichen. Die Nazis hatten die Ausbildungszeit von zwei auf eineinhalb Jahre verkürzt, um genügend Pflegepersonal für den kommenden Krieg zu rekrutieren. Im Dezember 1942 wurde diese Ausbildungsverkürzung zurückgenommen, es entfiel danach das berufspraktische Jahr nach bestandener Prüfung. Bis 1957 gab es in der Bundesrepublik insgesamt 16 unterschiedliche Gesetze und Verordnungen zur Krankenpflegeausbildung. Zwischen 200 bis 300 Stunden Theorie in staatlich anerkannten Krankenpflegeschulen umfasste die weiterhin zweijährige Ausbildung. Zugangsvoraussetzungen waren ein Volksschulabschluss und ein einjähriges hauswirtschaftliches Praktikum. Im Juli 1945 hatte sich die Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands wiedergegründet, die sich 1938 aufgelöst hatte. Nun firmierten sie unter dem Namen von Agnes Karll als Berufsverband, der sich stark für eine Reform der Ausbildung einsetzte. Deren Forderungen wurden vom Gesetzgeber ignoriert. 1949 wurde ein Ausschuss der Länder gegründet, um einen Gesetzesentwurf zur Neuordnung der Krankenpflege vorzubereiten. Der Agnes-Karll-Verband votierte für eine dreijährige Ausbildung und für die Einrichtung von Pflegevorschulen, von denen es vereinzelt in den Ländern ein paar gab. In diesen Vorschulen sollte die Allgemeinbildung von Volksschülerinnen vertieft werden und damit auch das hauswirtschaftliche Jahr ersetzt werden. Eine einheitliche Regelung zu diesen Vorschulen konnte nie erreicht werden. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist vom Personalmangel in der Pflege die Rede. Höherqualifizierung des Berufes zur Steigerung seiner Attraktivität gehörte vor allem von Seiten der Berufsverbände zu den Vorschlägen. Gegner dieser Linie waren Vertreter der konfessionellen Krankenpflege mit ihrem tradierten Pflegeverständnis (der Barmherzigkeit), Gewerkschaften wollten weiterhin Personen mit niederen Schulabschlüssen nicht den Zugang verwehren und der Gesetzgeber zeigte wenig Initiative, die Ausbildungsstruktur in der Krankenpflege zu ändern. Über Jahrzehnte wurden so durchgreifende Ausbildungsreformen ausgebremst. Hauptargument war, dass eine Höherqualifizierung und höhere Zugangsvoraussetzungen den Kreis der Bewerber einschränken würde. Doch es gab auch viele Gegner einer Verlängerung der Ausbildung, die mit der gravierenden Personalnot argumentierten. Diese Personalnot führte auch dazu, die Forderung nach dem Schutz der Ausbildung der Krankenpflege abzulehnen. Denn so wäre eine abgeschlossene Berufsausbildung Voraussetzung für die Tätigkeit in der Pflege gewesen und hätte das Ausscheiden von Tausenden aus der Pflege bedeutet. Der zweijährige Lehrgang, dem sich ein einjähriges Praktikum anschloß, fand in einem von permanentem Personalmangel geprägten Krankenhaus statt. Bei in der Regel geteiltem Dienst war die Arbeitszeit von 6.00 bis 13.00 Uhr und von 16.00 bis 20.00 Uhr bzw. so lange, bis die Arbeit fertig war. Schülerinnen wurden bevorzugt in den Mittagsdienst eingeteilt. Der theoretische Unterricht (ca. 300 Stunden) fand oft zu unregelmäßigen Zeiten des Tages statt; vor dem Examen gab es auch Unterrichtsnachmittage. Die Arbeit der Schülerinnen war so organisiert, daß ihre Abwesenheit auf der Station möglichst keine Lücken hinterließ. Vier Wochen alleiniger Nachtdienst (20.00 bis 6.00 Uhr) im Turnus von ca. vier Monaten war für die Schülerinnen üblich. Schülerinnen im Nachtdienst waren bei dem Unterricht am Nachmittag zur Teilnahme verpflichtet. Die Schule selbst hatte keine für die Ausbildung der Schülerinnen freigestellte Unterrichtsschwester. Die Oberschwester übernahm diese Aufgabe mit. Ein Chefarzt war der Leiter der Schule, der Arztunterricht hatte Vorrang vor dem Pflegeunterricht. Ruth Elster: Der Agnes Karll-Verband und sein Einfluss auf die Entwicklung der Krankenpflege in Deutschland. DBfK: 2003, S. 60 Nach der Abschlussprüfung wurden die Schwestern als examinierte Fachkräfte eingesetzt. Es dauerte bis 1957, bis am 15. Juli das Gesetz über die Ausübung des Berufs der Krankenschwester, des Krankenpflegers und der Kinderkrankenschwester verabschiedet wurde. Gesetz über die Ausübung des Berufs der Krankenschwester, des Krankenpflegers und der Kinderkrankenschwester vom 15. Juli 1957 Erstmals wurde die Kinderkrankenpflege in dieses Gesetz einbezogen und die sogenannte Geisteskrankenpflege, die in den Krankenpflegegesetzen von 1906 und 1938 noch nicht benannt worden war, ebenfalls. Grundlegend war die Erhöhung der Ausbildungsjahre auf drei Jahre. In der Praxis sah es allerdings so aus, dass die Prüfung nach dem zweiten Ausbildungsjahr erfolgte und im dritten Ausbildungsjahr lediglich ein obligatorisches Praktikum ohne theoretischen Unterricht vorgesehen war. Betont werden muss trotz dieses Gesetzes, dass in der Bundesrepublik die Krankenpflegeausbildung nicht in das bestehende Ausbildungssystem eingebunden war, so dass das Berufsbildungsgesetz nicht zur Anwendung kam und es somit keine duale Ausbildung in der Krankenpflege gab. Krankenpflegeschulen hatten einen Sonderstatus als "Schulen des Gesundheitswesens" und beispielsweise mussten Lehrkräfte keine Lehramtsbefähigungen oder Lehramtsprüfungen vorweisen. Der Unterricht wurde von vormals 200 oder 300 Stunden auf 400 Stunden theoretischen Unterricht erhöht. Symptomatisch war dies für die weiterhin geringe Bedeutung der Theorie für die Krankenpflege. Zu den wichtigsten Befürwortern einer höher qualifizierten Krankenpflegeausbildung gehörten die Vertreterinnen der Schwesternschule der Universität Heidelberg. Bereits im Sommer 1946 organisierte die amerikanische Militärregierung eine Unterredung zum Thema der Errichtung einer Schwesternschule: Voraussetzung der Schulaufnahme sollte ein mittlerer Schulabschluss darstellen, dem man große Beachtung schenkte, denn dieser sollte das Niveau anheben. Lehrkräfte sollten mindestens über ein Abitur verfügen. Finanziert werden sollte diese Schule durch die Rockefeller Foundation, die ähnliche Einrichtungen bereits in der Schweiz finanzierte. Voraussetzung war zudem, dass der Lehrplan die öffentliche Gesundheitsfürsorge berücksichtigen sollte. Außerdem sollten die zukünftigen Mitglieder des Lehrkörpers durch Stipendien der Rockefeller Foundation unterstützt werden, um sich in einem internationalen Umfeld auf hohem Niveau weiterqualifizieren zu können. Schwere Gegenwehr gab es für dieses Vorhaben aus Schwesternverbänden, welche die bisherige Ausbildung für ausreichend ansahen und eher in spezialisierten Weiterbildungen den akuten Mangel feststellten. Mittels Kompromisses löste man diesen Dissens: Man konzipierte stattdessen eine zweijährige Ausbildung, an die sich ein drittes freiwilliges Jahr anschloss, in welchem Schülerinnen in Gemeindepflege, Kinder- und Säuglingspflege oder Geisteskrankenpflege Spezialisierungen abschließen konnten. Die Rockefeller Foundation und der Schwedische Schwesternverband lobten hierfür Stipendien aus und für den Schulbesuch wurde ein Schulgeld erhoben. Im ersten und zweiten Lehrjahr sah der Lehrplan insgesamt 612 Schwestern und 476 Arztstunden vor; die Lernschwestern wurden nicht als Arbeitskräfte gezählt und sie bekamen eine Lehrschwester, die ihnen praktische Anleitung gab und sie kontrollierte. Die Eröffnung dieser Universitäts-Schwesternschule in Heidelberg fand am 29. Mai 1953 statt, 75 Schülerinnen wurden beschult. Im Jahr 1958 führte auch die Schwesterschule der Arbeiterwohlfahrt in Marl (Nordrhein-Westfalen) die dreijährige Ausbildung ein: Mit einem theoretischen Unterricht von 1,200 bis 1.400 Stunden im Blocksystem und praktischen Schulungen. Im Jahr 1962 schließlich eröffnete der Agnes Karll-Verband zusammen mit der Stiftung Hospital zum heiligen Geist eine staatlich anerkannte Krankenpflegeschule in Frankfurt am Main mit ca. 1.200 Stunden theoretischer Ausbildung. Zur gleichen Zeit wurde eine kommunale Einrichtung in München eröffnet, das städtische Ausbildungsinstitut für Krankenpflege startete mit 180 Ausbildungsplätzen und einer dreijährigen Ausbildung. Keine Ruhe gaben verschiedene Organisationen, in denen sich vor allem Krankenschwestern um politische Mitsprache bemühten, bezüglich einer Professionalisierung und Vereinheitlichung der Ausbildung in der Bundesrepublik. Die Deutsche Schwesterngemeinschaft (DSG) machte "Vorschläge zur Ausbildungsordnung zum Gesetz über die Ausübung des Berufs der Krankenschwester, des Krankenpflegers und der Kinderkrankenschwester", welche im Jahr 1962 der Regierung unterbreitet wurden. Die Forderungen lauteten u.a.: Eine dreijährige Ausbildung einzuführen, Verzicht auf die Zählung von Arbeitskräften während der Ausbildung, eine hauptamtliche vorgebildete Unterrichtsschwester pro Ausbildungsstätte für je 30 Schülerinnen und 1964 wurde schließlich noch die Forderung hinzugefügt, mindestens 1.500 Theoriestunden, d.h. ein Drittel der Ausbildungszeit festzuschreiben. Am 20. September 1965 wurde schließlich das Gesetz zur Änderung des Krankenpflegegesetzes, als neues Krankenpflegegesetz verabschiedet. Zuvor hatten die politischen Parteien im Bundestag über verschiedene Kontroversen gestritten, so lehnten die Fraktionen der Regierungsparteien von CDU/CSU gemeinsam mit der FDP den Schutz der Berufsausübung und die gesetzliche Gewährleistung beruflicher Fortbildung ab. Den Antrag für die umfassende Reformierung der Krankenpflege hatte die SPD im Jahr 1963 gestellt. Eine dreijährige Ausbildung, ein mittlerer Bildungsabschluss als Zugangsvoraussetzung, bezahlte Fortbildungen und die Ermöglichung des beruflichen Aufstiegs, die Konzeption einer einjährigen Ausbildung mit geringen Anforderungen und den Schutz der Berufsausübung beinhaltete dieser Antrag. Schwerpunkte des Gesetzes zur Änderung des Krankenpflegegesetzes Mittlerweile hatten einige Bundesländer, wie Berlin und Hessen, die Volksschulbildung auf zehn Jahre erhöht - hierzu liefen Modellprojekte in den Ländern. Deshalb hieß es nun in diesem neuen Bundesgesetz, dass eine abgeschlossene Realschulbildung oder eine entsprechende Schulbildung oder eine "andere abgeschlossene zehnjährige Schulbildung" Zugangsvoraussetzung sei. Für Absolventen der neunjährigen Volksschulausbildung musste sich nun zwangsläufig erst eine abgeschlossene Berufsausbildung anschließen oder die Zulassung an einer dreijährigen Pflegevorschule erfolgen. Die Übergangsregelungen waren noch bis zum Jahr 1974 gültig. Die Ausbildung dauerte nun drei Jahre mit mindestens 1.200 Stunden Theorie und 100 Vertiefungsstunden. Als Abschlusskriterien wurden neu definiert: Eine dreistündige Abschlussarbeit, eine mündliche Prüfung und davor einen Bericht über eine zweitägige Pflege, der durch einen Arzt bestätigt wurde. Neu eingeführt wurde die einjährige Ausbildung für Krankenpflegehelferinnen und -helfer, um dem notorischen Pflegenotstand zu begegnen. Damit ging in der Krankenpflege eine Trennung der Grund- und Funktionspflege einher. Dieses Gesetz war schließlich 20 Jahre in der Bundesrepublik in Kraft. In der Zwischenzeit hatte es mehrere Regierungswechsel gegeben und es wurde die Frage diskutiert, ob die Ausbildung an einer Berufsfachschule stattfinden sollte oder nach dem Berufsbildungsgesetz geregelt werden sollte. In den 1970er Jahren wurde darüberhinaus auch über die Finanzierung der Ausbildung gestritten durch die Kostendämpfungsgesetze (Krankenhausfinanzierungsgesetz 1972, Erlass der Bundespflegesatzverordnung 1973). Im Sommer 1985 wurde schließlich das Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt gab es für die Auszubildenden eine verbindliche Ausbildungsvergütung und einen Ausbildungsvertrag mit dem Träger der Ausbildung, der verbindliche Optionen beinhalten musste. Krankenpflegeschulen wurden nun per Gesetz wieder zu Berufsfachschulen besonderer Art institutionalisiert - zwischen dualer und schulischer Ausbildung. Zwar hatten sich politische Parteien in den 1970er Jahren an dem Berufsbildungsgesetz orientiert, dennoch verhinderten besonders die konfessionellen Krankenhausträger die Gleichsetzung der Krankenpflege mit anderen Berufen. Gegen den Deutschen Berufsverband für Krankenpflege (DBfK), der für die Einrichtung von Berufsfachschulen eintrat und mit den Gewerkschaften für die Eingliederung in das duale System aussprach. Die Regierung folgte den konfessionellen Trägern, weil dadurch die Gleichstellung der Lehrkräfte zu den Pädagoginnen der allgemeinbildenden und berufsbildenden Einrichtungen vermieden werden konnte. Beispielsweise sprach sich der Deutsche Städtetag gegen die Einbeziehung aus und argumentierte mit den anfallenden Kosten für den Schulträger. Die Unterrichstunden der Theorie wurden auf 1.600 Stunden erhöht, hinzu kamen 100 Stunden zur Vertiefung einzelner Fächer. Erstmals gab es einen Positiv-Katalog, in welchem die Zielsetzungen für die Ausbildung festgelegt wurden. Dadurch kam es zu den Festlegungen, welche Aufgaben ausgebildeten Pflegefachpersonen obliegen. Geblieben waren die niedrigen schulischen Zugangsvoraussetzungen, entgegen den Forderungen von ProtagonistInnen der Krankenpflege, die auf eine Professionalisierung des Berufes drangen. Als Ausbildungsziel wurde lediglich festgelegt, dass eine "verantwortliche Mitwirkung bei der Verhütung, Erkennung und Heilung von Krankheiten erfolge". Dabei durften Pflegende nur auf ärztliche Anordnung hin tätig werden und tragen lediglich die Verantwortung für deren fachkundige Umsetzung. Als 'Heilhilfsberuf' bezeichnet, wird so pflegerisches Tun auf handwerkliches Handeln reduziert, in dem eigenständiges Denken und Handeln nicht vorgesehen sind. Weitere Beiträge zur Pflege: Historische Wurzeln, Teil 2: Jahrhundertwende, Weimarer Jahre und Nazi-Euthanasie Historische Wurzeln, Teil 1: Spätmittelalter, Moderne, Bismarck Pflege stärken Care und Cure Das Pflegesystem in Holland Handicap Pay Gap in Pflegeberufen „Das war so ein bisschen wie Game of Thrones“ Die spanische Grippe – ein Lehrstück für Pandemien Lady with the Lamp - zu den Unterschieden der Pflegesysteme in Deutschland und den nordischen Ländern Benutzte Quellen: Syvelyn Hähner-Rombach, Pierre Pfütsch (Hrsg.): Entwicklungen in der Krankenpflege und in anderen Gesundheitsberufen nach 1945. Marbuse-Verlag: 2018, S. 160

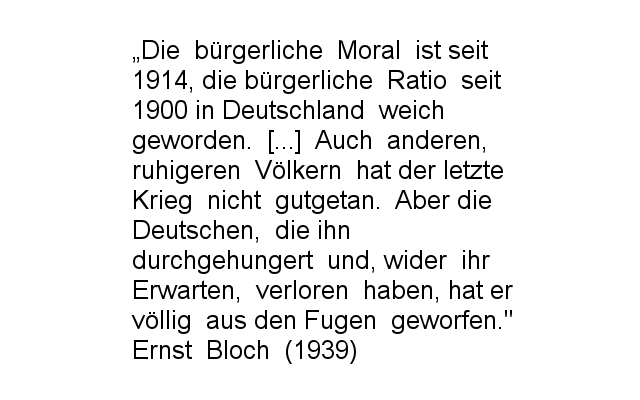

Im zweiten Teil dieser Beitragsserie über die historische Entwicklung der Kranken- und Altenpflege in Deutschland folgt nun die sogenannte Gründerzeit um 1900 bis hin in die dunklen Jahre der Nazi-Zeit. Auffällig bei der Recherche in Forschungsarbeiten war ein eingetretener Wertewandel in dieser Zeit, der symptomatisch beschrieben wird - heute würde man zugespitzt vom Agismus sprechen. Der Zeitgeist wandte sich hin zur Jugendlichkeit: Schwung, Aufbruchseuphorie und Innovationskraft zählten jetzt zu den Leitwerten der deutschen Gesellschaft. Alter verlor seine Funktion als Wertgeber. Alt war keine deskriptive Beschreibung des Lebensalters mehr, sondern ein Ausdruck für weniger modern. Erstaunlicherweise gibt es bezüglich dieses Wertewandels in den vergangenen beiden Jahrhunderten in Deutschland, speziell Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts, viele weiße Flecken statt einer systematischen geschichtswissenschaftlichen Erforschung. Für das 19. Jahrhundert hat die historische Bürgertumsforschung die Entstehung und Veränderung der sogenannten „bürgerlichen Werte“ herausgearbeitet; für das darauffolgende Säkulum ist sie unterdessen fragmentarisch geblieben. Dabei handelt es sich bei dem von den Sozialwissenschaften ermittelten Wertewandel um Verschiebungen gerade in den Bereichen, die seitens der Bürgertumsforschung als Kernbereiche der „bürgerlichen Werte“ ausgemacht worden sind: Familie, Arbeitsethos und Leistungsbereitschaft, Bildung und Hochkultur, Selbständigkeit, Individualität und Gemeinwohlverpflichtung sowie Religiosität und Kirchlichkeit. "Werte und Wertewandel in Moderne und Postmoderne", Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Johannes Gutenberg Universität Mainz, DFG-Projekt Ursachen für einen Wertewandel sind komplex, vereinfacht gesagt können Aspekte sein: Technische Innovationen neue Möglichkeiten, neue Aspekte von Lebensqualität, etc. Verlust von gewohnten Merkmalen der Lebensqualität Epidemien, Pandemien, Ressourcenverluste, massiver Wettbewerb, Bankrott, Schicksalsschläge Evolutionäre (naturbedingte) Notwendigkeit Naturkatastrophen, Klimawandel, Überbevölkerung Territoriale Veränderungen Krieg mit Übernahmen, nationale Vereinigungen, Auswanderungswellen etc. Verschmelzungen von Kulturen Werteemulsion; Landesflucht, Fusionen, Internationalisierung von Unternehmen etc. Manipulation Fanatismus, mediale Negativberichterstattung, Intriganz, Erpressung, Guru Anbetung, etc. Höheres Bewusstsein freies Wissen, Erkenntnisse durch Entdeckungen etc. Siehe: https://www.wertesysteme.de/werte-glossar/wertewandel/ Benjamin Möckel machte in seinen Forschungsarbeiten auf drei, teils gegenläufige Entwicklungen aufmerksam, welche die Alterswahrnehmung in den 1870ern bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein prägten: demographischer Wandel, die Entwicklung der Sozialversicherung und ein kultureller Wandel in der Alterswahrnehmung, der den Gegensatz von Jung und Alt zum politischen und gesellschaftlichen Schlagwort werden ließ. Während die Etablierung des modernen Ruhestands als eine wirkungsmächtige sozialpolitische Entwicklung des 20. Jahrhunderts gilt, gibt es hier auch die Gegengeschichte des kulturellen Ressentiments gegenüber dieser Lebensphase des Alters. Eine Rente, so wurde in diesem Kontext argumentiert, könne nur auf der Grundlage individueller Arbeitsunfähigkeit gewährt werden, nicht aber auf der Grundlage formal festgelegter Altersgrenzen. Dieses Argument reicht in Deutschland bis in die Anfänge der sozialpolitischen Alterssicherung zurück und fand sogar in der Sozialdemokratie Zustimmung. Benjamin Möckel: "Mit 70 Jahren hat kein Mensch das Recht, sich alt zu fühlen."- Altersdiskurse und Bilder des Alters in der NS-Sozailpolitik. Österreichische Zeitschrift für Geschichte, Jg. 2011, S. 112-135 Sprunghafte Veränderungen im Deutschen Reich seit den 1870er Jahren Mit den wissenschaftlichen Fortschritten in der Medizin und anderen Wissenschaften kam es zu einer Verringerung der Säuglingssterblichkeit, Gesundheit und Hygiene wurden öffentlich diskutiert und öffentliche Aufklärungskampagnen informierten über die Zusammenhänge von Unsauberkeit und Krankheitserregern. Die medizinische Versorgung und Sozialhygiene wurde verbessert, die Kanalisation und das Trinkwassernetz ausgebaut, die Privathaushalte wurden mit Wasser, Gas und Strom versorgt. Neue chemische Arzneimittel, die eingeführte Sozialgesetzgebung und der Arbeitsschutz führten zu einem Sprung der Lebenserwartung. Lag die Lebenserwartung im Jahr 1871 bei durchschnittlich 37 Jahren, so betrug sie im Jahr 1910 bereits 47 Jahre. Auch der Zuzug aus den ländlichen Kreisen in die Städte hatte aufgrund der Industrialisierung drastisch zugenommen. Die Agrarkrise der 1870er Jahre führte zu niedrigen Löhnen, so dass die LandarbeiterInnen in die Städte strömten, vor allem aus Ostdeutschland, so dass sich im Westen das soziale und wirtschaftliche Schwergewicht bildete. Die Metropolen wuchsen deutlich aufgrund der Urbanisierung, beispielsweise im Ruhrgebiet. Die Elektrifizierung versorgte die Städte, öffentliche Gebäude, Firmen, aber auch 10 Prozent der Privatwohnungen mit Strom. Die 1920er Jahre Im August 1919 trat die erste parlamentarische Verfassung der Weimarer Republik in Kraft und mit ihr der Artikel 161: Eine verbindliche Sozialpolitik mit umfassenden Versicherungswesen gegen Risiken. Zur Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit, zum Schutz der Mutterschaft und zur Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Schwäche und Wechselfällen des Lebens schafft das Reich ein umfassendes Versicherungswesen unter maßgebender Mitwirkung der Versicherten. Art. 161 der Weimarer Reichsverfassung vom 11.08.1919, Reichsgesetzblatt 1919, S. 1383 Doch die Hoffnungen wurden wenige Jahre später bitter enttäuscht, bereits in den Jahren 1923/24 führte die Inflation zur Geldentwertung, was am stärksten die Rentenversicherung negativ beeinflusste. Hinzu kam die steigende Anzahl von Rentnern. Bis 1928 wurde die Sozialversicherung wieder stabilisiert: „Im Durchschnitt stieg der Prozentsatz der in den verschiedenen Zweigen versicherten Personen von 46 Prozent (1920) auf bemerkenswerte 62 Prozent (1929). Die Sozialleistungsquote […] erreichte einen Stand von 15 Prozent, dreimal so viel wie im Jahre 1914.“ Ab 1928 folgten die Jahre der Weltwirtschaftskrise, wodurch auch die Rentenversicherung von den strikten Sparmaßnahmen im Staatshaushalt betroffen war. Es entwickelten sich unterschiedliche Formen an Unterkünften für alte Menschen: Altenwohnheime, Altersheime, Armenhäuser, Siechenhäuser und Altenpflegeheimen. In den Wohnheimen waren alte Menschen selbstständig, während in Einrichtungen der Siechenhäuser und Altenpflegeheimen die Pflege in den Vordergrund rückte. Exkurs: Siechenhäuser in der Weimarer Republik "Die Siechenhäuser, Vorläufer der Altenpflegeheime und -krankenheime, kannten bis Ende des 19. Jahrhunderts kaum patientendifferenzierende Pflege und Behandlung. Dies galt insbesondere hinsichtlich alter chronisch kranker Menschen, die sich nur sehr allmählich aus der Sammelgruppe der Siechen in den Anstalten herauskristallisierten. Dies geschah nicht aufgrund zielgerichteter Professionalisierungsbestrebungen. Dieser Prozeß verwies vielmehr auf funktionale Erfordernisse des Sozial- und Gesundheitswesens." K.H. Irmak: Anstaltsfürsorge für “Alterssieche” von Weimar bis Bonn (1924–1961), Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie volume 31, 1998, S. 438–447 In der Weimarer Republik wird der Ausbau der Heimunterbringung für alte Menschen betrieben und mit Wohnungspolitik verbunden. Für alte Menschen interessiert sich die Medizin nicht sonderlich, trotz des zunehmenden medizinischen Fortschritts. Die Menschen werden älter, allerdings nehmen auch chronische Erkrankungen zu. Zunehmend stoßen Krankenhäuser an ihre Kapazitäten. Man baut spezialisierte Einrichtungen auf bzw. baut schon bestehende aus. Kommunen klagen über explodierende Kosten der Krankenhäuser, so werden Siechenhäuser zum Sparprogramm mit einfacher Ausstattung und schlecht ausgebildetem Pflegepersonal. Die Bewohner der Siechen müssen in anstaltseigenen Werkstätten leichte Arbeiten verrichten. Das Pflegepersonal besteht aus angelernten FabrikarbeiterInnen, ehemaligem Hauspersonal, Insassenwärtern (ehemalige Insassen) und manchmal ausgebildeten Krankenschwestern, die nicht lange bleiben aufgrund der Zustände. Überfüllte Säle, Gestank und unwürdige hygienische Bedingungen und darüberhinausgehend für die Insassen brutale Behandlung zeichnen das Schreckensbild dieser Zeit. "Die wohlfahrtspolitische Leitwissenschaft der Sozialhygiene in der Weimarer Republik wie auch die Leitideologie des “Dritten Reiches”, die Rassenhygiene, hatten in Bezug auf die soziale Klassifizierung nach dem Alter eine Blindstelle mit markanten Folgen für die betagten “Siechen” in den “Euthanasie”-Aktionen während des Zweiten Weltkriegs. Das Jahr 1945 war für die Anstaltsbewohner in der Regel keine Befreiung. Ihre Misere setzte sich in drei Hungerjahren fort. Erst seit Mitte bzw. Ende der 1950er Jahre konnte das Heimwesen von der allgemeinen Aufwärtsentwicklung im Sozial- und Gesundheitswesen profitieren." (K.H. Irmak: 1998) Schon vor 1933 trat die nationalsozialistische Bewegung in ihrer Selbstinszenierung als empathischer Jugendwahn auf. In Abgrenzung zu den demokratischen Parteien der Weimarer Republik inszenierten sich die Nazis als betont jugendliche Bewegung. Nazi-Zeit und Euthanasie Die Gleichschaltung der Nazis setzt auch bei der Wohlfahrt ein; selbstorganisierte Vereinigungen werden verboten und es wird die "Naionalsozialistischee Volkswohlfahrt (NSW) gegründet und das Gesundheitswesen zentralisiert. Mit der aufbauenden "Volkspflege" sollen die gesunden und produktiven Volksgenossen gefördert werden. Sozialpolitik ist Rassenpflege. Pflegebedürftige erhalten nur noch ein Minimum an Mindestsicherung. Konfessionelle Einrichtungen kümmern sich um die Alten, Kranken und Behinderten, denen aufgrund der Rassentheorie die Existenz als unproduktives Leben abgesprochen wird. Siechenpflege wird Teil der Tötungsindustrie der Nazis. Mit Kriegsbeginn können Siechenheime geräumt werden, um kurzfristig zu Lazaretten für Kriegsverletzte umfunktioniert zu werden. Am 14.07.1933 wurde von der NS-Diktatur das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ erlassen. In dem Gesetz galt als „unwertes Leben“, wer an folgenden Erkrankungen litt: angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, zirkuläres Irresein, erbliche Fallsucht, erblicher Veitstanz, erbliche Blindheit, erbliche Taubheit, schwere erbliche körperliche Missbildungen und Alkoholismus. Alle infrage kommenden Personen sollten sterilisiert werden, wobei deren Einverständnis per Gesetz nicht erforderlich war. Ab 1940 wurden Menschen mit diesen Krankheitsbildern nachweislich ermordet (siehe Pirna-Sonnenstein). Die Patienten kamen über sog. Sammelanstalten (Arnsdorf) in die Tötungsanstalten. Patientenakten der Psychiatrie des ehemaligen Stadtkrankenhauses Löbtauer Str. und der Medizinischen Akademie „Carl Gustav Carus“ Dresden 1934-1958, Universitätsarchiv der TU Dresden, Außenstelle Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus Dresden, S. 9 Euthanasie-Debatte begann 1895 und wurde 1933 anschlussfähig Bereits vor der Jahrhundertwende, im Jahr 1895 hatte in Deutschland eine Euthanasie-Debatte unter modernistischen Intellektuellen eingesetzt, an der u.a. auch Ernst Haeckel teilnahm, die jedoch ohne politische Relevanz blieb. Eine Diskursänderung trat nach der Niederlage im I. Weltkrieg und der gescheiterten Novemberrevolution ein. Die Diskussion zog breitere Kreise und auch entschiedene Gegner der Euthanasie, beispielsweise aus kirchlich-theologischen Kreisen, konnten die Argumente der Euthanasie-Befürworter nicht mehr ignorieren, sondern sahen sich zu ernsthaften Diskussionsbeteiligungen gezwungen. Das führte zu einer Diskursverschiebung in den 1920er Jahren: Die Diskussion verlagerte sich in den zwanziger Jahren von der bislang dominierenden Tötung auf Verlangen immer stärker auf die „Vernichtung lebensunwerten Lebens". Nicht mehr das „Recht des Individuums zur Selbstverfügung über das eigene Leben" stand im Vordergrund, sondern das etwaige Recht der Gesellschaft zur Verfügung über individuelles, als sinn- und wertlos zurechtdefiniertes Leben. Mehrheitsfähig war diese Forderung in der Weimarer Republik nicht, schon gar nicht in den dominierenden Parteien in den Parlamenten, deren Wertekategorien und weltanschaulichen Prinzipien - theologisch, individuell-liberal oder sozialistisch - dem diametral gegenüberstanden. Das änderte sich schlagartig mit der Machtübernahme der Nazis 1933, wenngleich Michael Schwartz darauf verweist, dass diese Euthanasie-Debatte mit ihrem Ausgangspunkt 1895 und dem Wiederaufflammen und der Salonfähigkeit im Jahr 1920 durch den Juristen Karl Binding und den Psychiater Alfred Hoche, mithin zwei gesellschaftlich hochangesehenen Wissenschaftlern, durch die Nazi-Politik für grundsätzlich politikfähig erklärt wurde und die affirmativen Positionen zum Problem der Gesellschaft und ihrer Funktionseliten wurde. Bestimmte Werthaltungen und Argumentationstypen des früheren „Euthanasie"-Diskurses jedoch sind keineswegs völlig vergangen. Es erscheint in dieser Hinsicht notwendig, auch die Geschichte der „Euthanasie"-Diskussion nicht etwa schlicht als spezifisches Problem des Dritten Reiches und seiner „Vorgeschichte" zu vergegenwärtigen, sondern als weiterhin gegebenes ethisches Problem moderner Gesellschaften überhaupt. Michael Schwartz: "Euthanasie"-Debatten in Deutschland (1895-1945), Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jahrgang 46 (1998), Heft 4, S. 617-665 Die Nazis verfolgten zwei Taktiken bezüglich des Ruhestands für alte Menschen: Zum einen gab es utopische Pläne für die Neuordnung der Altersversorgung, in welcher der Mythos der Volksgemeinschaft als Abbild einer neuen Generationengemeinschaft inszeniert werden sollte, doch zum anderen gab es die sozialpolitische Praxis, alte Menschen mit deren Interessen und Bedürfnissen systematisch zu vernachlässigen, indem das Primat der sozialpolitischen Effizienz betont wurde und Leistungsfähigkeit zur Leitidee der Sozialpolitik erhoben wurde. Initiiert wurden Forschungen in Medizin, Bevölkerungswissenschaft und Arbeitswissenschaft, welche die Probleme der Altersversorgung mit einer höheren Arbeits- und Leistungsfähigkeit bis ins höhere Alter hinein lösen sollten. Dadurch wurde in der Praxis vor allem auf ArbeiterInnen weiter Druck aufgebaut, auch nach Erreichen des Rentenalters erwerbsfähig zu bleiben. Bei Machtantritt ging es als allererstes darum, alte Menschen als potentiell ungenutzte Arbeitskraftressourcen so lang als möglich in der Lohnarbeit zu halten. Es kann nicht angehen, dass Versicherte, wenn sie in das rentenfähige Alter eintreten und trotzdem noch, wie das ja häufig der Fall ist, voll leistungsfähig sind, nun ein Rentnerdasein führen. Wir wollen unser Volk nicht zu einem Rentnervolk erziehen, sondern zu einem Volk der Arbeiter. Walter Schuhmann/Ludwig Brucker: Sozialpolitik im neuen Staat, Berlin 1934 Das Schlagwort der "Überalterung" der Gesellschaft stammt aus den Jahren des 3. Reichs, sie wurde zur Leitlinie nationalsozialistischer Sozialpolitik des Alters.

In verschiedenen Beiträgen habe ich schon zu den unterschiedlichen Wohlfahrtsregimen geschrieben. Während jenes der nordischen Länder als sozialdemokratisches typologisiert wird, zählen das holländische und das deutsche als konservativ, aber in Holland werden wie in Schweden nach universellen Kriterien alle Menschen (als Bürger) in die Fürsorge einbezogen, während in Deutschland Kosten reduziert werden sollen und Pflege nach SGB XI als Teilleistungsprinzip fungiert. Man kann anhand des Pflegeversicherungsbeitrags sehen, der zurzeit in Deutschland bei 3,05 % bzw. 3,3 % für Kinderlose rangiert, während in Holland zurzeit ca. 9,65 % vom Einkommen direkt an einen Langzeitpflegefonds entrichtet werden (siehe Blogbeitrag "Das Pflegesystem in Holland"), dass in Deutschland durch die seit 1995 eingeführte Pflegepflichtversicherung lediglich ein Teilkaskobetrag erhoben wird. Zum damaligen Zeitpunkt, die Vereinigung hatte sehr viel Geld gekostet, Massenarbeitslosigkeit bedrohte die leeren Sozialkassen und "der Sozialstaat war erschöpft" (Trampusch: 2009), war der Pflegesektor das am frühesten vermarktlichte Segment sozialer Wohlfahrtsproduktion in Deutschland (Oschmiansky: 2013). Zum Schluss dieser Einleitung sei nochmal auf das Subsidaritätsprinzip als Ordnungsprinzip in Holland und in Deutschland verwiesen: Familie first, Staat second. Erst wenn die Familie mit der Fürsorge des Pflegebedürftigen überfordert ist, greift der Staat ein. Hingegen ist in Schweden diese Fürsorge eine Aufgabe des Staates, die zumeist kommunal ausgeübt wird. Wichtig erscheint mir, auf die Ursprünge der Kranken- und der Altenpflege in Deutschland zurückzukommen, denn aus diesen Traditionen lassen sich heutige Entwicklungen ableiten. Kurzexkurs Armenhäuser: Tradition aus dem Spätmittelalter Die Armenfürsorge war in Deutschland eng mit der Pflege alter Menschen verknüpft, wenn sie nicht innerhalb von Familien versorgt werden konnten und nicht krank waren. Spätestens mit der Reformation waren die Prinzipien der caritas brüchig geworden und es haben sich mit dem Jahrhundert Luthers, Calvins und dem Tridentinum aus den christlichen Werten der caritas säkulare Ansätze von Sozialpolitik entwickelt, damit ging auch eine Pädagogisierung einher. Armenhäuser hatten sich seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts als neue Fürsorgeeinrichtungen etabliert, sie wurden schlicht als hospitalia bezeichnet oder je nach Region als God's Houses, alm(e)shouse, domus eleemosynae bzw. elemosinarie, pore men hous, massendeu, sick houses, domus elemosinarie, domus oracionis oder auch: Zwölfbrüder-, Bruder- oder Seelhäuser, Gottesbuden, Armengänge oder Hofjes. Diese Bezeichnungen entstammten der speziellen Bauform, wenige Bewohnerinnen und Bewohner lebten wie in einem Stift in klar von einander getrennten Zimmern um einen Innenhof herum. Zu den Räumlichkeiten gehörten eine Kapelle, Gemeinschaftsräume und eine Küche. (Rexroth, Frank: Armenhäuser - eine neue Institution der sozialen Fürsorge im späten Mittelalter. In: Geschichtliche Landeskunde, Band 56, Stuttgart: 2005) Der weitgehend auf ein primitives Lohnwärtersystem herabgesunkene Pflegestand und die unbeschreiblich schlechten hygienischen Verhältnisse in den Pflegestätten haben der Zeit vom Ende des 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts den düsteren Namen "Das dunkle Zeitalter der Pflege" gegeben. Bis zur Einführung besserer allgemeiner hygienischer Maßnahmen im 19. Jahrhundert mußten wegen Ansteckungsgefahren oft Anstalten geschlossen oder gar niedergerissen werden. (Schmid, Gabriele: Zur Geschichte der Pflege alter Menschen, Wiesbaden: 1997) Vom ausgehenden 18. Jahrhundert an mit der Weiterentwicklung der Medizin zur Naturwissenschaft begann die staatliche Kontrolle des Gesundheitssektors und der Bedarf an Krankenhäusern und besser qualifiziertem Personal. Unter dem Einfluss des aufgeklärten Absolutismus und des Humanismus kam es Anfang des 19. Jahrhunderts zu einem euphorischen Glauben an die armutsüberwindende Kraft der Arbeit und einen pädagogisch verstandenen Kampf gegen den Müßiggang. Das Gros der Armenfürsorge wurde aber weiterhin von privaten Wohlfahrtsorganisationen, Kirchen und Städten geleistet. Es kam zu einem Erstarken des Glaubenslebens und zur Gründung des Diakonissenamts - durch die Industrialisierung gab es finanzielle Unterstützung bei der Versorgung Alter und Kranker. Erwerbsunfähige alte Menschen gingen nahtlos in die Gruppe der Armen über und wurden der kommunalen Armenfürsorge anvertraut. Dafür gab es seit 31.12.1842 in Preußen das Gesetz über die Verpflichtung zur Armenpflege, wodurch die Gemeinden Unterstützungsleistungen gewähren mussten. Im 19. Jahrhundert wurde die Krankenpflege überwiegend von den katholischen und evangelischen Schwestern in Deutschland geleistet. Die Mutterhäuser entliehen die Schwestern mittels Gestellungsverträgen zur unentgeltlichen Pflegearbeit unter prekären Arbeitsbedingungen an die Krankenanstalten, verbunden mit der Garantie für die Schwestern, im Krankheitsfall selbst gepflegt zu werden. Übernommen wurde dieses Mutterhaus-Modell vom Roten Kreuz und kommunalen Trägern bis ins 20. Jahrhundert hinein (auch nach dem II. Weltkrieg, zunehmend abnehmend). Das Mutterhaussystem kreierte so eine besondere Form der Beschäftigung: Als Arbeitsfeld für Frauen und als Dienst der Nächstenliebe und nicht als Lohnarbeit. Konzepte der Schulung von Altenpflegekräften nach dem II. Weltkrieg verweisen noch auf die besonderen weiblichen Fähigkeiten bei der Krankenpflege. Diese Organisationsform, zumindest die Gestellungsverträge, existieren teilweise bis heute. Dies ist von großer Bedeutung für die schleppende Verberuflichung. Nicht nur blieb die berufliche Ausbildung in den Händen der Schwesternschaften bzw. der Kirchen, sondern darüber hinaus wurden Professionalisierungsversuche immer wieder den ökonomischen Interessen der Kirchen und anderer Vereinigungen geopfert. Eva-Maria Krampe: "Krankenpflege im Professionalisierungsprozess. Entfeminisierung durch Akademisierung?" Die Hochschule : Journal für Wissenschaft und Bildung 22 (2013) 1, S. 43-56 Industrialisierung, Bismarcksche Sozialgesetzgebung Im Deutschen Reich wurde 1871 das Reichs-Gesetz über den Unterstützungswohnsitz verabschiedet, wodurch dieses Gesetz verallgemeinert wurde, außer in den Staaten Baden und Württemberg (erst 1873), in Elsaß-Lothringen (in abgewandelter Form 1910) und in Bayern (erst 1916). Die Industrialisierung brachte die Trennung von familiärem Leben und Arbeit und von Reproduktion und Produktion: und Massenelend für ArbeiterInnen in Fabriken. Über die folgenden Jahre hinweg entwickelten sich drei Grundbereiche der Sozialversicherung: 1883 die Krankenversicherung, 1884 die Unfallversicherung und 1889 schließlich die Alters- und Invalidenversicherung, wodurch die Wurzeln des heutigen Sozialsystems erkennbar werden. In die Alters- und Invalidenversicherung wurden ArbeiterInnen in eine Pflichtversicherung bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze aufgenommen. Nicht versichert waren dadurch HeimarbeiterInnen und Familienangehörige, insbesondere Frauen, aber auch Angestellte, sogenannte Betriebsbeamte, die weniger als 2.000 Reichsmark im Jahr verdienten. Selbstständige mit kleinen Betrieben konnten sich selbst freiwillig versichern. Ausbezahlt wurde die Altersrente ab einem Alter von 70 Jahren ohne Prüfung der Erwerbsunfähigkeit. Doch welcher Arbeiter, welche Arbeiterin erreichte dieses Alter überhaupt? Der tatsächliche Rentenzugang um die Jahrhundertwende lag bei 57 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wurde lediglich ein Fünftel oder ein Sechstel des vormaligen Jahresverdienstes ab 30 Beitragsjahren ausgezahlt und war nicht existenzsichernd. Im Jahr 1911 wurde die Angestelltenversicherung eingeführt; Beamtenpensionen und deren Hinterbliebene waren bessergestellt und das Pensionswesen diente als eigene Struktur dem Aufrechterhalten des bisherigen Lebensstandards. Das Altersruhegeld konnte ab dem 65. Lebensjahr bezogen werden. Im Jahr 1916 wurde auch für ArbeiterInnen der Renteneintritt auf 65 Jahre festgeschrieben, mitten im Krieg. Exkurs spezial: Die Feminisierung der Krankenpflege im 19. Jahrhundert Im 19. Jahrhundert wurden Männer allmählich aus dem Tätigkeitsbereich der Pflege verdrängt. Einige Organisationen, wie die Barmherzigen Schwestern oder auch die Diakonissenanstalten waren von Anfang an reine Frauenvereine, die Gemeinschaften, welche im 19. Jahrhundert hinzukamen, wurden zu frauendominierten Gesellschaften. In der Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert waren noch die Wärter-Tätigkeiten für Männer und Frauen der Unterschicht vorgesehen, später wollte man vor allem bürgerliche Frauen für diesen Beruf gewinnen. Beschworen wurden vorgebliche weibliche Tugenden und die Prädestiniertheit von Frauen für besondere Bildungswege. Manche Äußerung stand hierzu allerdings auch in einer Spannung: So wurde versucht, die besondere körperliche Befähigung von Frauen für die zum Teil schwere körperliche Arbeit wie auch ihre einzigartige Eignung für Nacht- und Schichtarbeit zu begründen. Eva-Maria Krampe: "Krankenpflege im Professionalisierungsprozess. Entfeminisierung durch Akademisierung?" Die Hochschule : Journal für Wissenschaft und Bildung 22 (2013) 1, S. 43-56 Diese Abgrenzung zu Personen der Unterschicht, die vormals als Wärter in den Anstalten arbeiteten wurden von Frauen des gehobenen Bürgertums befördert. Die so herausgearbeitete Hierarchie - auf der einen Seite proletarische Wärterinnen und Wärter und andererseits Krankenpflegerinnen - war zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgeschlossen. Die proletarischen Wärter wurden allerdings noch Anfang des 20. Jahrhunderts besser bezahlt als die Krankenschwestern, weshalb Krankenanstalten eher Krankenschwestern einstellten. "Im historischen Rückblick auf die Anfänge der Krankenpflege in Deutschland wird die Vielschichtigkeit der Geschlechtersegregation im Verlauf der Berufskonstruktion der Krankenpflege offensichtlich, die nach Wetterer zudem das Medium der sozialen Konstruktion der bürgerlichen Frau und ihrer „weiblichen“ Eigenschaften war (Wetterer 2002: 307). Die Segregation beinhaltet nur bedingt den Erfolg eines von den sich professionalisierenden Akteuren selbst betriebenen Schließungsprozesses, wie er für Professionsprojekte typisch ist (Witz 1992: 94ff.; die hochschule 1/201347Macdonald 1995: 131f.); vielmehr handelt es sich um eine Ausgrenzung, die vor allem durch die Interessen der anderen beteiligten Akteure (Kirchen, Mediziner, Krankenhäuser) vorangetrieben wurde und die ganz unter den Vorzeichen der Durchsetzung der bürgerlichen Familienideologie und der Gewinnung kostengünstiger Pflegekräfte stand." zitiert nach Eva-Maria Krampe: ebd., S. 46 f. Weitere Beiträge zur Kranken- und Altenpflege, Carearbeit, Pflege: Historische Wurzeln, Teil 3b: Nachkriegsmoderne. Zwei deutsche Staaten: Krankenpflege in der DDR Historische Wurzeln, Teil 3a: Nachkriegsmoderne. Zwei deutsche Staaten: Der Beginn in Westdeutschland Historische Wurzeln, Teil 2: Jahrhundertwende, Weimarer Jahre und Nazi-Euthanasie Historische Wurzeln, Teil 1: Spätmittelalter, Moderne, Bismarck Pflege stärken Care und Cure Das Pflegesystem in Holland „Das war so ein bisschen wie Game of Thrones“

Warum Pflege kein Kostenproblem ist Wenn über steigende Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung oder über knappe öffentliche Haushalte gesprochen wird, taucht Pflege fast reflexhaft als "Kostenfaktor" auf. Pflege sei zu teuer geworden, heißt es, zu personalintensiv, zu ineffizient. Diese Sichtweise greift zu kurz – und führt regelmäßig zu falschen politischen Entscheidungen. Das Problem der Pflege ist kein Kostenproblem. Es ist ein Organisations-, Vergütungs- und Anerkennungsproblem. Pflege kostet Geld – schlechte Pflege kostet mehr Pflege ist arbeitsintensiv. Gute Pflege braucht Zeit, qualifiziertes Personal und verlässliche Strukturen. Das kostet Geld – aber genau hier beginnt die Verkürzung der Debatte. Denn schlecht organisierte Pflege spart nicht, sie verlagert und vervielfacht Kosten. Unzureichende pflegerische Versorgung führt zu: • längeren Krankheitsverläufen • vermeidbaren Komplikationen • häufigeren Wiedereinweisungen • zusätzlicher Belastung von Angehörigen Diese Folgekosten tauchen in keiner einfachen Pflegebilanz auf, belasten aber das Gesundheits- und Sozialsystem insgesamt. Fehlanreize im System statt zu hoher Ausgaben Das deutsche Gesundheitssystem ist stark auf Abrechnung einzelner Leistungen ausgerichtet. Pflege wird dabei strukturell benachteiligt. Vergütet werden vor allem: • medizinische Prozeduren • diagnostische Maßnahmen • klar abrechenbare Einzelleistungen Pflege hingegen ist: • kontinuierlich • beziehungsorientiert • schwer in einzelne "Leistungen" zerlegbar Zeit für Zuwendung, Beobachtung oder Koordination wird kaum honoriert. Pflege spart oft Kosten, indem sie Komplikationen verhindert – doch genau dieser präventive Effekt taucht im Vergütungssystem nicht auf. Pflege zwischen Effizienzdruck und Verantwortung In Akutkrankenhäusern wird Pflege zunehmend unter ökonomischen Vorgaben organisiert. Kurze Liegezeiten, hohe Fallzahlen und knappe Personalschlüssel setzen Pflegende unter Druck. Verantwortung für Menschen steht dann im Widerspruch zu betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Die Folge: • Pflegekräfte verlassen den Beruf • Know-how geht verloren • Arbeitsbelastung steigt weiter Der sogenannte Pflegenotstand ist daher weniger ein demografisches Problem als ein systemisch erzeugtes. Pflege ist Infrastruktur Pflege ist keine individuelle Zusatzleistung und kein Luxus. Sie ist Teil der gesellschaftlichen Grundversorgung – vergleichbar mit Bildung, Verkehr oder Energieversorgung. Gesellschaften, die hier sparen wollen, zahlen später an anderer Stelle deutlich mehr. Eine ehrliche Pflegepolitik müsste daher fragen: • Wie organisieren wir Pflege so, dass sie langfristig stabil wirkt? • Wie vergüten wir Pflege so, dass Qualität sich lohnt? • Wie entlasten wir Pflegende und Angehörige gleichermaßen? Fazit Pflege ist nicht zu teuer. Teuer ist ein System, das Pflege falsch organisiert, falsch bewertet und systematisch überlastet. Wer Pflege weiterhin nur als Kostenfaktor behandelt, produziert höhere Ausgaben, schlechtere Versorgung und soziale Folgekosten. Wer Pflege als gesellschaftliche Infrastruktur begreift, investiert in Stabilität – menschlich wie ökonomisch. Gemessen im internationalen Vergleich der OECD-Länder und des BIP sind die Gesundheitsausgaben Deutschlands deutlich über dem Durchschnitt (bei ca 12,3 bis 12,8 % - Durchschnitt der anderen OECD Länder liegt bei 9,3 %). Auch im europäischen Schnitt liegt Deutschland bei 12 %; EU-Schnitt bei 10 %. Was sind nun strukturelle Probleme, die dringend reformiert werden müssen? Unser Gesundheitssystem ist zugänglich und leistungsstark, aber strukturell ineffizient. Vieles wird gut behandelt - nur eben sehr oft, parallel und sehr teuer. Beispielsweise bei den Medikamentenpreisen, mit Drehtüreffekten und vielen Operationen. In Deutschland dürfen neue Medikamente sofort nach Zulassung verordnet werden. Der Hersteller legt im ersten Jahr den Preis selbst fest. Erst danach wird der Zusatznutzen bewertet (AMNOG) und ein Erstattungspreis verhandelt. Was zu dem Ergebnis führt, dass Deutschland oft der Referenzmarkt für hohe Medikamentenpreise wird. Andere Länder warten ab oder begrenzen die Anwendung - Deutschland nicht. Drehtüreffekt Drehtüreffekt meint: Patient wird im Krankenhaus behandelt; ist kurz stabil, wird entlassen und kommt bald wieder. Warum passiert das? Im Akutkrankenhaus wird das akute Problem behandelt. Bei der Nachsorge wird es lückenhaft (Hausarzt oder nicht?, ambulante Pflege, Sozialdienste). Es gibt kaum finanzielle Anreize für: Prävention und Prophylaxe langfristige Koordination stabile ambulante Betreuung Dadurch kommt es zu der Kostenwirkung: nächste Krankenhausaufenthalte (erhöhte Kosten), gleiche Diagnose, gleiche Behandlung, wenig später wieder für Wochen Die Alternative hierzu zeigen andere Länder Strukturierte Nachsorge (engmaschige Nachbetreuung durch Ärzte, ambulante Pflegedienste, Sozialdienst) integrierte Versorgung: Weniger Wiederaufnahmen, geringere Kosten Operationen: Zu viele Eingriffe, die nicht unbedingt nötig sind Im internationalen Vergleich finden in Deutschland sehr viele Hüft- und Knie-OPs, viele Wirbelsäulenoperationen und Herzkatheter-OPs statt. Es gibt in Deutschland eine falsche Anreizstruktur durch das DRG-System in Krankenhäusern, wo pro Fall bezahlt wird. Dadurch bringen OPs klare Erlöse und planbare Abläufe. Hingegen werden konservative Therapien (Physio, Zeit, Beratung) schlecht vergütet und sie sind zeitintensiv. Was zum Ergebnis führt, dass häufiger auch bei Grenzindikationen operiert wird. Eintreten können zudem Komplikationen, wodurch Folgeoperationen, Revisionen nötig werden und erneute Krankenhausaufenthalte. Viele medizinisch sinnvolle Einzelentscheidungen ergeben systemisch hohe Kosten. Nicht, weil zu gut behandelt wird, sondern weil zu oft und zu sektorengetrennt und zu wenig koordiniert behandelt wird, entstehen zu hohe Kosten. Wo es anders läuft: Dänemark Regionen sind für den gesamten Versorgungsweg verantwortlich. Krankenhäuser werden finanziell bestraft, wenn Patienten schnell wiederkommen. Starke kommunale Pflege und Telemonitoring bilden die Struktur. Auch in Kanada, wo es für chronisch Kranke "Case Manager" als direkten Ansprechpartner gibt, der alles koordiniert, gelten erneute Krankenhausaufenthalte als Versorgungsversagen. Wichtig für Deutschland wäre: Budgets gelten für Behandlungsketten, nicht für Einzelfälle. Wer entlässt, bleibt verantwortlich. Auch die vielen, durch Fallpauschalen begünstigten OP-Eingriffe in Deutschland könnten beispielsweise mit einer verpflichtenden Zweitmeinung bei bestimmten OPs auf deren Notwendigkeit überprüft werden - so passiert dies in der Schweiz. Dort gibt es zudem eine hohe Transparenz über OP-Zahlen je Klinik, begrenzte Leistungsangebote durch die Kantone und durch weniger unnötige Eingriffe eine bessere Spezialisierung der Kliniken. Oder zum Beispiel Finnland. Dort müssen konservative Therapien dokumentiert ausgeschöpft sein, bevor operiert wird. Es gibt strenge Leitlinien und zentrale OP-Zentren. Zudem werden natürlich konservative Therapien auch besser bezahlt als in Deutschland. In einer Serie habe ich bereits die Pflegemodelle verschiedener Länder vorgestellt, wie z.B. Holland oder auch die Pflegesysteme verglichen, wie hier . Fazit In einem konkreten Reformpaket für Deutschland sollte(n): - Grenzen gesetzt werden (beispielsweise bei der Zulassung von neuen Medikamenten oder auch der Dokumentation konservativer Methoden) - Verantwortung gebündelt werden, statt sie zu fragmentieren - Ergebnisse / Heilung bezahlt werden, nicht Maßnahmen Medikamente: „Schnell verfügbar, aber nicht zum Fantasiepreis“ a) Preisdeckel im ersten Jahr und sofortige Nutzengrenze • Heute ist Deutschland extrem attraktiv als Frühmarkt; genau das treibt die Ausgaben • Reform: ab Tag 1 ein vorläufiger Erstattungspreis (z. B. orientiert an EU-Vergleich/Bestandsmarkt) und Nachzahlung nur bei nachgewiesenem Zusatznutzen. • Warum jetzt: Ausgaben für patentgeschützte Arzneimittel sind weiterhin sehr dynamisch; in der AMNOG-Evaluation wird auch nach Eingriffen (GKV-FinStG) erneut starkes Wachstum gezeigt b) "Coverage with evidence" und Outcomes-Verträge • Für teure Innovationen: Erstattung nur für klar definierte Patientengruppen, gekoppelt an Registerdaten ("bezahlen, wenn es wirkt") c) Verordnungssteuerung über Leitlinien/Indikationsprüfung • Bei geringer Evidenz: engere Indikationen, verpflichtende Zweitmeinung/Expert-Board (z. B. Onkologie) Drehtüreffekte: "Wer entlässt, bleibt mitverantwortlich" a) 30-Tage-Gesamtbudget (Bundled Payment) für ausgewählte Diagnosen • Für Herzinsuffizienz, COPD, Diabetes-Komplikationen etc ein Budget für Aufnahme und Behandlung sowie Nachsorge über 30 Tage • Wiederaufnahme "frisst" das Budget → starker Anreiz, Nachsorge wirklich zu organisieren b) Pflicht-Entlassmanagement und finanzierte Nachsorge • Standard: Termin beim Hausarzt/Primärteam binnen 7 Tagen, Medikationsplan, Telemonitoring bei Risikopatienten c) Kommunale Primärversorgung skalieren • Das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) stärkt explizit kommunale Versorgung/Strukturen – darauf kann man aufbauen (mehr Primärzentren, koordinierte Teams) Operationen: "Weniger Grenzindikationen, mehr ambulant, mehr Spezialisierung" a) Verbindliche Zweitmeinung bei planbaren High-Volume-OPs • Knie/Hüfte, Wirbelsäule, bestimmte Katheter/Endoskopien: ohne dokumentierte Zweitmeinung keine Erstattung (Ausnahmen: Notfälle) b) "Ambulant vor stationär" mit echter Finanzierung • Ambulante OP-Zentren/Hybridstrukturen ausbauen und so bezahlen, dass Kliniken nicht aus Erlöslogik stationär halten c) Ergebnisqualität (PROMs/Komplikationen) wird abrechnungsrelevant • Kliniken/Teams mit schlechteren Outcomes verlieren Volumen/Leistungsgruppen Reformen sind in Deutschland schlecht durchsetzbar, das liegt zum einen an der förderalen Struktur und Planungshoheit der Länder (versus Finanzierung/Regeln Bundesangelegenheit) und dem herrschenden Korporatismus gut organisierter Verbände der Pharmaindustrie, Interessenvertretungen von Akteuren wie Krankenhäusern, Verbänden des ärztlichen Dienstes und den Kassen mit zum Teil gegenläufigen Interessen wie Preisen/Marktzugang versus Ausgaben und der Therapiefreiheit des ärztlichen Dienstes oder auch der stationären Versorgung (Volumina Kliniken versus ambulanter Versorgung.

Was ist historisches Denken? Historisches Denken bedeutet mehr als das Auswendiglernen von Daten. In der Geschichtsdidaktik wird darunter die Fähigkeit verstanden, • Temporalität zu erfassen (Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft in ihren Beziehungen), • Kontinuitäten und Brüche zu erkennen, • Kausalität und Multikausalität zu reflektieren (komplexe Ursachen, Nebenfolgen), • Perspektivität und Kontingenz zu verstehen (es hätte auch anders kommen können), • sich mit Quellen kritisch auseinanderzusetzen und Deutungen zu prüfen. Empirische geschichtsdidaktische Forschung betont, dass historisches Denken immer auch ein Denken in Modellen, Narrativen und Deutungsangeboten ist, die selbst reflektiert werden müssen. Genau diese Kompetenzen sind zentral für jede anspruchsvolle politische Analyse: Wer Politik verstehen will, muss Narrative, Quellen, Begriffe und Machtkonstellationen historisch einordnen können. Politik ist historisch – deshalb muss es die Analyse auch sein 2.1 Historische Variabilität dessen, was "Politik“ ist Die historische Politikforschung zeigt, dass weder "Politik" noch "das Politische" zeitlos definierbar sind. Im Gegenteil: Was als "politisch" gilt, verändert sich historisch – ebenso die Räume, Akteure und Formen des Politischen. Die Bielefelder historische Politikforschung betont, dass es „keine allgemeingültigen und überzeitlichen Definitionen dessen“ gibt, was unter Politik oder dem Politischen verstanden wird. Vielmehr verändert sich historisch, • wer politisch sprechen darf (z.B. Ausweitung des Wahlrechts, Frauenwahlrecht), • wo Politik gemacht wird (Parlament, Straße, Medien, digitale Räume), • welche Themen als politisch gelten (z.B. früher "Privatsache", heute Politikfeld: Geschlecht, Umwelt, Care-Arbeit). Damit folgt logisch: Wenn bereits der Gegenstand der Analyse – "die Politik" – historisch variabel ist, dann kann eine Analyse, die diese historische Variabilität ignoriert, nur verkürzt und teilweise irreführend sein. 2.2 Historische Prägung politischer Begriffe und Denktraditionen Die Geschichte politischer Ideen zeigt verschiedene, bis heute wirksame Politikbegriffe: • Normativ-ontologischer Politikbegriff (Platon, Aristoteles): Politik als auf das "Gute" zielende Ordnung der Polis. • Realistischer Politikbegriff (Neuzeit, Max Weber): Politik als Machtstreben, Legitimität, Herrschaft in modernen Staaten. • "Politik als Freund-Feind-Unterscheidung" (Carl Schmitt): Chantal Mouffe bezog daraus ihre "Agonistik". Mouffe überführt Schmitts Antagonismus (Feind als zu vernichtender Feind) in einen agonistischen Konflikt (Gegner als legitime, aber unvereinbare Opponenten). Diese Begriffe sind historisch entstanden, reflektieren spezifische Konstellationen (Polis, Nationalstaat, Krisen der Zwischenkriegszeit) und wirken bis heute nach. Wer heute politisch analysiert, steht unausgesprochen in diesen Traditionslinien. Historisches Denken ist hier nötig, um: • Begriffe zu entschlüsseln (z.B. "Souveränität", "Sicherheit", "Volk"), • ihre Herkunft zu verstehen, • ihren Ideologiegehalt sichtbar zu machen, • und ihre Anwendung in der Gegenwart kritisch zu prüfen. Ohne historische Kontextualisierung wirkt die Sprache der Politik scheinbar selbstverständlich, ist aber tatsächlich Ergebnis historischer Kämpfe und Bedeutungsverschiebungen. 3. Historische Quellenanalyse als Methode politischer Wissenschaft Die Politikwissenschaft hat – neben Statistik, Vergleich, Politikfeld-Analyse – auch explizit historische Methoden integriert. Die historische Quellenanalyse wurde als eigenständige Methode in Handbüchern der Politikwissenschaft beschrieben. Kennzeichnend für diese Methode sind: • Quellenzentrierung: Politische Analysen stützen sich auf Dokumente, Reden, Verträge, Medienbeiträge, Akten usw., deren Entstehungskontext rekonstruiert werden muss. • Kritische Kontextualisierung: Wer hat wann, warum, für wen geschrieben? Unter welchen Machtverhältnissen? Mit welchen Auslassungen? • Rekonstruktion von Prozessen: Politische Entscheidungen, Institutionen und Konflikte werden als Prozesse im Zeitverlauf verstanden, nicht als statische Zustände. Dieser Ansatz verdeutlicht: Historisches Denken ist nicht einfach "Hintergrundwissen", sondern methodisch strukturiertes Vorgehen – die Art und Weise, wie Quellen gelesen, Ereignisse periodisiert und Entwicklungen analysiert werden. Politische Analyse ohne diesen Zugriff riskiert, Quellen ahistorisch zu lesen, etwa: • Aussagen von Akteuren in der Sprache ihrer Zeit zu übersehen, • Machtasymmetrien in der Dokumentenproduktion zu ignorieren, • und Kontinuitäten/Brüche (z.B. in autoritären Praktiken) nicht zu erkennen. 4. Geschichte und Politik: Deutungskämpfe und Erinnerung 4.1 Geschichte als Politikum Die Politikwissenschaft und Zeitgeschichte weisen darauf hin, dass Deutungen der Vergangenheit selbst politisch hoch umkämpft sind. Debatten um Denkmäler, Gedenkfeiern, Museen und Gedenktage zeigen, dass Vergangenheit in Gegenwartsauseinandersetzungen eine zentrale Rolle spielt. Die Bundeszentrale für politische Bildung betont: • Deutungen der Vergangenheit sind immer auch Teil aktueller politischer Konflikte. • Erinnerungspolitik strukturiert Identität, Legitimität und Zugehörigkeit. • Die „Rückkehr der Geschichte“ in der Politik nach 1989/90 zeigt, wie Umbrüche durch Rekurse auf Vergangenes interpretiert werden. Für politische Analyse bedeutet das: • Wer politische Debatten (z.B. um Nationalstolz, Kolonialerbe, „Wende“-Erfahrungen) verstehen will, muss die konkurrierenden Geschichtsbilder der Akteure analysieren. • Historisches Denken dient hier als Instrument, um Erinnerungspolitiken zu identifizieren, ihre Genese nachzuzeichnen und ihre Funktionen (Legitimation, Abgrenzung, Mobilisierung) sichtbar zu machen. Ohne historisches Denken bleibt Analytik auf der Oberfläche tagespolitischer Argumente stehen und verfehlt die tiefere symbolische und identitätspolitische Dimension. 4.2 Vergangenheitsbewältigung und politische Kultur Historisches Denken ist doppelt relevant, um zu analysieren, wie politische Kultur, Institutionen und Normen geprägt wurden, nämlich: • Deskriptiv-analytisch: Es rekonstruiert, wie Gesellschaften mit Gewaltgeschichte umgehen, welche Narrative sich durchsetzen, welche verdrängt werden. Und das historische Denken erfolgt: • Normativ-kritisch: Es ermöglicht, Kriterien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Vergangenheit zu entwickeln und gegen geschichtsrevisionistische Tendenzen zu argumentieren. Politische Analysen, die z.B. den Aufstieg bestimmter Parteien, Vertrauenskrisen in Institutionen oder regionale Unterschiede betrachten, können ohne diese geschichtliche Tiefendimension nur eingeschränkt erklären, warum bestimmte Positionen auf Resonanz stoßen. 5. Historisches Denken als Schutz vor Gegenwartsfetischismus und Simplifizierung 5.1 Kontingenzbewusstsein statt "Es musste so kommen" Historisches Denken schärft das Bewusstsein dafür, dass politische Entwicklungen kontingent sind – sie hätten auch anders verlaufen können. Geschichtsdidaktische Forschung betont diese Kontingenzperspektive als Kern historischen Denkens. Politischer Gewinn daraus: • Abwehr deterministischer Narrative, in denen z.B. Globalisierung, "der Markt" oder "die Geschichte" als zwangsläufige Mächte erscheinen. • Erkennen, dass Entscheidungen, Pfadabhängigkeiten und Alternativen real existierten – und dass Verantwortung benannt werden kann. • Öffnen von Denk- und Handlungsräumen: Wenn Vergangenes nicht zwangsläufig war, ist auch Zukünftiges gestaltbar. Ohne historisches Denken droht politischer Gegenwartsfetischismus: Die aktuelle Ordnung wird als selbstverständlich, "naturgegeben" oder alternativlos beschrieben. 5.2 Komplexität und Multikausalität Historische Forschung arbeitet systematisch mit Multikausalität und Interdependenz – ökonomische, soziale, kulturelle, rechtliche, technologische Faktoren verschränken sich. Geschichtsdidaktische Modelle des historischen Denkens machen diese Mehrdimensionalität explizit zum Lernziel. Politische Analyse, die historisch denkt, • vermeidet monokausale Schuldzuweisungen ("Die Krise kam nur durch X"), • kann langfristige Strukturprozesse (z.B. Demografie, Industrialisierung, Kolonialismus) und kurzfristige Auslöser (Entscheidungen, Krisen) kombinieren, • erkennt Pfadabhängigkeiten (z.B. wohlfahrtsstaatliche Regime, Parteiensysteme). Dies ist wissenschaftlich relevant, weil Politik nicht nur aus isolierten Ereignissen besteht, sondern auf historisch gewachsenen Strukturen aufbaut, in denen Akteure handeln. 6. Verbindung von historischer und politischer Bildung In der Forschung zur politischen Bildung wird zunehmend betont, dass historisches Denken und politisches Urteilen eng zusammengehören. Werke wie „Historisches Denken erforschen“ zeigen, dass Kompetenzen des historischen Denkens (z.B. Perspektivübernahme, Quellenkritik, Narrativbewusstsein) sich direkt auf politische Urteilskompetenz übertragen lassen. Zentrale Punkte: • Quellenkritik: Wer gelernt hat, historische Quellen kritisch zu lesen (Intention, Kontext, Selektivität), kann politische Informationen, Medien, Statistiken und Reden differenzierter einordnen. • Perspektivübernahme: Historisches Einfühlen in vergangene Akteure trainiert eine Form von Empathie und Perspektivenvielfalt, die in pluralistischen Demokratien unverzichtbar ist. • Narrativkritik: Das Bewusstsein, dass jede Geschichte eine erzählte, perspektivische Rekonstruktion ist, hilft, politische „große Erzählungen“ (Nation, Fortschritt, Bedrohungsszenarien) zu dekonstruieren. Damit wird historisches Denken nicht nur als Zusatzkompetenz, sondern als konstitutiver Bestandteil politischer Mündigkeit verstanden. 7. Wissenschaftliche Schlussfolgerung Aus der Sicht von Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft und Geschichtsdidaktik lässt sich die These folgendermaßen bündeln: 1. Politik ist historisch veränderlich und begrifflich umkämpft. Daher muss eine angemessene Analyse die historische Genese von Begriffen, Institutionen und Konflikten rekonstruieren. 2. Historische Quellenanalyse ist ein anerkannter Teil politikwissenschaftlicher Methodik, weil politische Prozesse sich nur im Zeitverlauf und quellenkritisch angemessen erfassen lassen. 3. Deutungen von Vergangenheit sind selbst politisch. Politische Analyse muss daher Erinnerungspolitik und Geschichtsnarrative der Akteure mitreflektieren. 4. Historisches Denken schützt vor Simplifizierung und Determinismus, indem es Kontingenz, Mehrursächlichkeit und Pfadabhängigkeiten sichtbar macht. 5. Kompetenzen historischen Denkens (Quellenkritik, Perspektivübernahme, Narrativbewusstsein) sind direkt relevant für politisches Urteilen und demokratische Mündigkeit. Politische Analyse ohne historisches Denken kann nicht als wissenschaftlich hinreichend gelten. Sie bleibt dann notwendig oberflächlich, zeitgebunden-unkritisch und blind für die Macht der Vergangenheit in der Gegenwart. Historisches Denken ist daher nicht nur "nützlich", sondern strukturell unverzichtbar für jede politikwissenschaftlich anspruchsvolle Analyse. Als Eva Illouz im Zusammenhang mit dem Gaza/Israel-Krieg erklärte, historisches Denken müsse ein entscheidender Teil jeder politischen Analyse sein, zielte sie nicht auf eine akademische Feinheit, sondern auf ein fundamentales Defizit aktueller politischer Debatten. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen Teile der westlichen Linken, gegen Strömungen der postkolonialen Studies und gegen Denkfiguren der French Theory, die – so Illouz – den Konflikt moralisch vereinfachen und historisch entkernen. Diese Aussage trifft einen wunden Punkt. Denn der Gaza/Israel-Konflikt ist heute weniger ein Gegenstand nüchterner Analyse als eine Projektionsfläche ideologischer Selbstvergewisserung. 8. Was Eva Illouz mit "historischem Denken" meint Illouz fordert kein bloßes "Mehr Geschichte". Gemeint ist ein Denken, das historische Schichtung, Widersprüche und nicht aufhebbare Tragödien ernst nimmt. Historisches Denken akzeptiert, dass politische Konflikte nicht sauber entlang eines einzigen Machtvektor verlaufen. Gerade im israelisch-palästinensischen Konflikt bedeutet das: • Israel ist zugleich Zufluchtsort nach der Shoah und militärische Besatzungsmacht. • Palästinenser sind zugleich Opfer von Vertreibung und Akteure mit eigener politischer Verantwortung. • Gewalt entsteht nicht nur aus "Strukturen", sondern auch aus Entscheidungen, Ideologien und bewussten Strategien. Historisches Denken widersetzt sich dem Wunsch nach moralischer Eindeutigkeit. 9. Die Kritik an postkolonialen Deutungsmustern Illouz’ schärfste Kritik richtet sich gegen die Übertragung kolonialer Master-Narrative auf Israel. In vielen postkolonialen Lesarten wird Israel als klassischer "weißer Siedlerstaat" interpretiert, Palästinenser als indigene, entrechtete Bevölkerung – ein Schema, das aus anderen historischen Kontexten stammt und hier mechanisch angewendet wird. Das Problem dabei: • Jüdinnen und Juden sind historisch keine koloniale Mehrheitsmacht, sondern eine verfolgte Minderheit mit gebrochener Kontinuität. • Der Zionismus entstand nicht primär als imperialistisches Projekt, sondern als Reaktion auf europäischen Antisemitismus. • Ein Großteil der israelischen Bevölkerung stammt aus dem Nahen Osten und Nordafrika – sie passen nicht in das Raster "weiß/kolonial". Illouz’ Punkt ist nicht, israelische Politik zu rechtfertigen, sondern zu zeigen: Wer Geschichte durch Ideologieschablonen presst, hört auf, sie zu verstehen. 10. French Theory und moralische Abkürzungen Auch Denkfiguren aus der French Theory – etwa vereinfachte Macht-/Unterdrückungsmodelle – geraten bei Eva Illouz unter Kritik. Wenn politische Analyse primär danach fragt, wer strukturell dominant ist, wird Gewalt asymmetrisch moralisiert. Das Ergebnis: • Gewalt der Schwächeren erscheint automatisch legitim oder "verständlich". • Gewalt der Stärkeren wird ausschließlich als Ausdruck von Herrschaft gelesen. • Akteure verschwinden hinter Strukturen. Eva Illouz warnt davor, dass so moralische Verantwortung ausgelagert wird. Terror wird dann nicht mehr als bewusste Tat verurteilt, sondern als Symptom erklärt. Historisches Denken dagegen besteht darauf, dass auch Unterdrückte moralische Subjekte bleiben. 11. Die Blindstelle linker Positionen Illouz’ Kritik schmerzt besonders, weil sie aus dem Inneren der Linken kommt. Sie benennt eine Haltung, in der Solidarität zur Identitätspolitik verkommt. Wer als "unterdrückt" gilt, wird moralisch immunisiert. Wer als "mächtig" gilt, verliert jedes Anrecht auf Kontext. Diese Logik produziert paradoxe Effekte: • Antisemitische Narrative werden reproduziert, während man sich antirassistisch nennt. • Jüdische Ängste werden delegitimiert, weil Juden nicht mehr ins Opferbild passen. • Komplexität wird als Verrat an der „richtigen Seite“ wahrgenommen. Eva Illouz fordert hier nichts weniger als eine Rückkehr zur tragischen Dimension politischer Urteilsfähigkeit. 12. Warum historisches Denken heute unbequem ist Historisches Denken verlangt Geduld, Ambivalenz und Selbstkritik – alles Dinge, die im digitalen Empörungsbetrieb wenig attraktiv sind. Es ist einfacher, klare Täter-Opfer-Geschichten zu erzählen als sich einzugestehen, dass manche Konflikte keine sauberen Lösungen haben. Illouz’ Aussage ist deshalb auch eine Kritik an der Gegenwartskultur politischer Debatten: • an moralischer Selbstvergewisserung statt Analyse, • an ideologischer Reinheit statt Verantwortung, • an Parteinahme ohne Verständnis. 13. Ein Plädoyer für intellektuelle Redlichkeit Der Kern von Eva Illouz’ Argument ist simpel und radikal zugleich: Wer Geschichte ausblendet, ersetzt Denken durch Moralismus. Gerade progressive Politik lebt davon, Macht kritisch zu hinterfragen – aber sie verliert ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie historische Realität ignoriert. Der Gaza/Israel-Konflikt ist kein Lehrbeispiel für einfache Theorien, sondern ein Prüfstein für intellektuelle Redlichkeit. Historisches Denken schützt nicht vor Parteinahme. Aber es zwingt dazu, Verantwortung, Gewalt und Leid auf allen Seiten ernst zu nehmen. Und genau das macht politische Analyse nicht schwächer, sondern menschlicher.