von Maximilian Kretzschmar

•

17. Dezember 2025

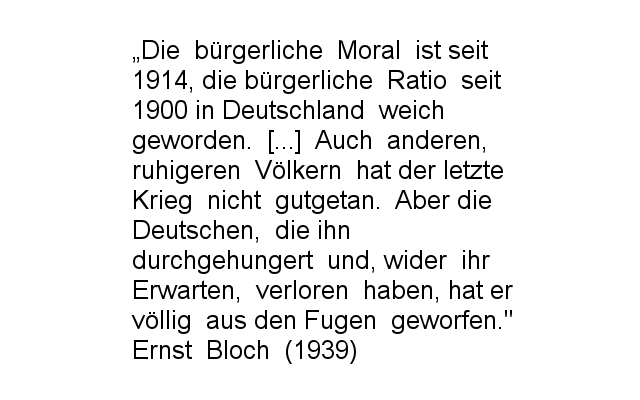

Was ist historisches Denken? Historisches Denken bedeutet mehr als das Auswendiglernen von Daten. In der Geschichtsdidaktik wird darunter die Fähigkeit verstanden, • Temporalität zu erfassen (Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft in ihren Beziehungen), • Kontinuitäten und Brüche zu erkennen, • Kausalität und Multikausalität zu reflektieren (komplexe Ursachen, Nebenfolgen), • Perspektivität und Kontingenz zu verstehen (es hätte auch anders kommen können), • sich mit Quellen kritisch auseinanderzusetzen und Deutungen zu prüfen. Empirische geschichtsdidaktische Forschung betont, dass historisches Denken immer auch ein Denken in Modellen, Narrativen und Deutungsangeboten ist, die selbst reflektiert werden müssen. Genau diese Kompetenzen sind zentral für jede anspruchsvolle politische Analyse: Wer Politik verstehen will, muss Narrative, Quellen, Begriffe und Machtkonstellationen historisch einordnen können. Politik ist historisch – deshalb muss es die Analyse auch sein 2.1 Historische Variabilität dessen, was "Politik“ ist Die historische Politikforschung zeigt, dass weder "Politik" noch "das Politische" zeitlos definierbar sind. Im Gegenteil: Was als "politisch" gilt, verändert sich historisch – ebenso die Räume, Akteure und Formen des Politischen. Die Bielefelder historische Politikforschung betont, dass es „keine allgemeingültigen und überzeitlichen Definitionen dessen“ gibt, was unter Politik oder dem Politischen verstanden wird. Vielmehr verändert sich historisch, • wer politisch sprechen darf (z.B. Ausweitung des Wahlrechts, Frauenwahlrecht), • wo Politik gemacht wird (Parlament, Straße, Medien, digitale Räume), • welche Themen als politisch gelten (z.B. früher "Privatsache", heute Politikfeld: Geschlecht, Umwelt, Care-Arbeit). Damit folgt logisch: Wenn bereits der Gegenstand der Analyse – "die Politik" – historisch variabel ist, dann kann eine Analyse, die diese historische Variabilität ignoriert, nur verkürzt und teilweise irreführend sein. 2.2 Historische Prägung politischer Begriffe und Denktraditionen Die Geschichte politischer Ideen zeigt verschiedene, bis heute wirksame Politikbegriffe: • Normativ-ontologischer Politikbegriff (Platon, Aristoteles): Politik als auf das "Gute" zielende Ordnung der Polis. • Realistischer Politikbegriff (Neuzeit, Max Weber): Politik als Machtstreben, Legitimität, Herrschaft in modernen Staaten. • "Politik als Freund-Feind-Unterscheidung" (Carl Schmitt): Chantal Mouffe bezog daraus ihre "Agonistik". Mouffe überführt Schmitts Antagonismus (Feind als zu vernichtender Feind) in einen agonistischen Konflikt (Gegner als legitime, aber unvereinbare Opponenten). Diese Begriffe sind historisch entstanden, reflektieren spezifische Konstellationen (Polis, Nationalstaat, Krisen der Zwischenkriegszeit) und wirken bis heute nach. Wer heute politisch analysiert, steht unausgesprochen in diesen Traditionslinien. Historisches Denken ist hier nötig, um: • Begriffe zu entschlüsseln (z.B. "Souveränität", "Sicherheit", "Volk"), • ihre Herkunft zu verstehen, • ihren Ideologiegehalt sichtbar zu machen, • und ihre Anwendung in der Gegenwart kritisch zu prüfen. Ohne historische Kontextualisierung wirkt die Sprache der Politik scheinbar selbstverständlich, ist aber tatsächlich Ergebnis historischer Kämpfe und Bedeutungsverschiebungen. 3. Historische Quellenanalyse als Methode politischer Wissenschaft Die Politikwissenschaft hat – neben Statistik, Vergleich, Politikfeld-Analyse – auch explizit historische Methoden integriert. Die historische Quellenanalyse wurde als eigenständige Methode in Handbüchern der Politikwissenschaft beschrieben. Kennzeichnend für diese Methode sind: • Quellenzentrierung: Politische Analysen stützen sich auf Dokumente, Reden, Verträge, Medienbeiträge, Akten usw., deren Entstehungskontext rekonstruiert werden muss. • Kritische Kontextualisierung: Wer hat wann, warum, für wen geschrieben? Unter welchen Machtverhältnissen? Mit welchen Auslassungen? • Rekonstruktion von Prozessen: Politische Entscheidungen, Institutionen und Konflikte werden als Prozesse im Zeitverlauf verstanden, nicht als statische Zustände. Dieser Ansatz verdeutlicht: Historisches Denken ist nicht einfach "Hintergrundwissen", sondern methodisch strukturiertes Vorgehen – die Art und Weise, wie Quellen gelesen, Ereignisse periodisiert und Entwicklungen analysiert werden. Politische Analyse ohne diesen Zugriff riskiert, Quellen ahistorisch zu lesen, etwa: • Aussagen von Akteuren in der Sprache ihrer Zeit zu übersehen, • Machtasymmetrien in der Dokumentenproduktion zu ignorieren, • und Kontinuitäten/Brüche (z.B. in autoritären Praktiken) nicht zu erkennen. 4. Geschichte und Politik: Deutungskämpfe und Erinnerung 4.1 Geschichte als Politikum Die Politikwissenschaft und Zeitgeschichte weisen darauf hin, dass Deutungen der Vergangenheit selbst politisch hoch umkämpft sind. Debatten um Denkmäler, Gedenkfeiern, Museen und Gedenktage zeigen, dass Vergangenheit in Gegenwartsauseinandersetzungen eine zentrale Rolle spielt. Die Bundeszentrale für politische Bildung betont: • Deutungen der Vergangenheit sind immer auch Teil aktueller politischer Konflikte. • Erinnerungspolitik strukturiert Identität, Legitimität und Zugehörigkeit. • Die „Rückkehr der Geschichte“ in der Politik nach 1989/90 zeigt, wie Umbrüche durch Rekurse auf Vergangenes interpretiert werden. Für politische Analyse bedeutet das: • Wer politische Debatten (z.B. um Nationalstolz, Kolonialerbe, „Wende“-Erfahrungen) verstehen will, muss die konkurrierenden Geschichtsbilder der Akteure analysieren. • Historisches Denken dient hier als Instrument, um Erinnerungspolitiken zu identifizieren, ihre Genese nachzuzeichnen und ihre Funktionen (Legitimation, Abgrenzung, Mobilisierung) sichtbar zu machen. Ohne historisches Denken bleibt Analytik auf der Oberfläche tagespolitischer Argumente stehen und verfehlt die tiefere symbolische und identitätspolitische Dimension. 4.2 Vergangenheitsbewältigung und politische Kultur Historisches Denken ist doppelt relevant, um zu analysieren, wie politische Kultur, Institutionen und Normen geprägt wurden, nämlich: • Deskriptiv-analytisch: Es rekonstruiert, wie Gesellschaften mit Gewaltgeschichte umgehen, welche Narrative sich durchsetzen, welche verdrängt werden. Und das historische Denken erfolgt: • Normativ-kritisch: Es ermöglicht, Kriterien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Vergangenheit zu entwickeln und gegen geschichtsrevisionistische Tendenzen zu argumentieren. Politische Analysen, die z.B. den Aufstieg bestimmter Parteien, Vertrauenskrisen in Institutionen oder regionale Unterschiede betrachten, können ohne diese geschichtliche Tiefendimension nur eingeschränkt erklären, warum bestimmte Positionen auf Resonanz stoßen. 5. Historisches Denken als Schutz vor Gegenwartsfetischismus und Simplifizierung 5.1 Kontingenzbewusstsein statt "Es musste so kommen" Historisches Denken schärft das Bewusstsein dafür, dass politische Entwicklungen kontingent sind – sie hätten auch anders verlaufen können. Geschichtsdidaktische Forschung betont diese Kontingenzperspektive als Kern historischen Denkens. Politischer Gewinn daraus: • Abwehr deterministischer Narrative, in denen z.B. Globalisierung, "der Markt" oder "die Geschichte" als zwangsläufige Mächte erscheinen. • Erkennen, dass Entscheidungen, Pfadabhängigkeiten und Alternativen real existierten – und dass Verantwortung benannt werden kann. • Öffnen von Denk- und Handlungsräumen: Wenn Vergangenes nicht zwangsläufig war, ist auch Zukünftiges gestaltbar. Ohne historisches Denken droht politischer Gegenwartsfetischismus: Die aktuelle Ordnung wird als selbstverständlich, "naturgegeben" oder alternativlos beschrieben. 5.2 Komplexität und Multikausalität Historische Forschung arbeitet systematisch mit Multikausalität und Interdependenz – ökonomische, soziale, kulturelle, rechtliche, technologische Faktoren verschränken sich. Geschichtsdidaktische Modelle des historischen Denkens machen diese Mehrdimensionalität explizit zum Lernziel. Politische Analyse, die historisch denkt, • vermeidet monokausale Schuldzuweisungen ("Die Krise kam nur durch X"), • kann langfristige Strukturprozesse (z.B. Demografie, Industrialisierung, Kolonialismus) und kurzfristige Auslöser (Entscheidungen, Krisen) kombinieren, • erkennt Pfadabhängigkeiten (z.B. wohlfahrtsstaatliche Regime, Parteiensysteme). Dies ist wissenschaftlich relevant, weil Politik nicht nur aus isolierten Ereignissen besteht, sondern auf historisch gewachsenen Strukturen aufbaut, in denen Akteure handeln. 6. Verbindung von historischer und politischer Bildung In der Forschung zur politischen Bildung wird zunehmend betont, dass historisches Denken und politisches Urteilen eng zusammengehören. Werke wie „Historisches Denken erforschen“ zeigen, dass Kompetenzen des historischen Denkens (z.B. Perspektivübernahme, Quellenkritik, Narrativbewusstsein) sich direkt auf politische Urteilskompetenz übertragen lassen. Zentrale Punkte: • Quellenkritik: Wer gelernt hat, historische Quellen kritisch zu lesen (Intention, Kontext, Selektivität), kann politische Informationen, Medien, Statistiken und Reden differenzierter einordnen. • Perspektivübernahme: Historisches Einfühlen in vergangene Akteure trainiert eine Form von Empathie und Perspektivenvielfalt, die in pluralistischen Demokratien unverzichtbar ist. • Narrativkritik: Das Bewusstsein, dass jede Geschichte eine erzählte, perspektivische Rekonstruktion ist, hilft, politische „große Erzählungen“ (Nation, Fortschritt, Bedrohungsszenarien) zu dekonstruieren. Damit wird historisches Denken nicht nur als Zusatzkompetenz, sondern als konstitutiver Bestandteil politischer Mündigkeit verstanden. 7. Wissenschaftliche Schlussfolgerung Aus der Sicht von Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft und Geschichtsdidaktik lässt sich die These folgendermaßen bündeln: 1. Politik ist historisch veränderlich und begrifflich umkämpft. Daher muss eine angemessene Analyse die historische Genese von Begriffen, Institutionen und Konflikten rekonstruieren. 2. Historische Quellenanalyse ist ein anerkannter Teil politikwissenschaftlicher Methodik, weil politische Prozesse sich nur im Zeitverlauf und quellenkritisch angemessen erfassen lassen. 3. Deutungen von Vergangenheit sind selbst politisch. Politische Analyse muss daher Erinnerungspolitik und Geschichtsnarrative der Akteure mitreflektieren. 4. Historisches Denken schützt vor Simplifizierung und Determinismus, indem es Kontingenz, Mehrursächlichkeit und Pfadabhängigkeiten sichtbar macht. 5. Kompetenzen historischen Denkens (Quellenkritik, Perspektivübernahme, Narrativbewusstsein) sind direkt relevant für politisches Urteilen und demokratische Mündigkeit. Politische Analyse ohne historisches Denken kann nicht als wissenschaftlich hinreichend gelten. Sie bleibt dann notwendig oberflächlich, zeitgebunden-unkritisch und blind für die Macht der Vergangenheit in der Gegenwart. Historisches Denken ist daher nicht nur "nützlich", sondern strukturell unverzichtbar für jede politikwissenschaftlich anspruchsvolle Analyse. Als Eva Illouz im Zusammenhang mit dem Gaza/Israel-Krieg erklärte, historisches Denken müsse ein entscheidender Teil jeder politischen Analyse sein, zielte sie nicht auf eine akademische Feinheit, sondern auf ein fundamentales Defizit aktueller politischer Debatten. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen Teile der westlichen Linken, gegen Strömungen der postkolonialen Studies und gegen Denkfiguren der French Theory, die – so Illouz – den Konflikt moralisch vereinfachen und historisch entkernen. Diese Aussage trifft einen wunden Punkt. Denn der Gaza/Israel-Konflikt ist heute weniger ein Gegenstand nüchterner Analyse als eine Projektionsfläche ideologischer Selbstvergewisserung. 8. Was Eva Illouz mit "historischem Denken" meint Illouz fordert kein bloßes "Mehr Geschichte". Gemeint ist ein Denken, das historische Schichtung, Widersprüche und nicht aufhebbare Tragödien ernst nimmt. Historisches Denken akzeptiert, dass politische Konflikte nicht sauber entlang eines einzigen Machtvektor verlaufen. Gerade im israelisch-palästinensischen Konflikt bedeutet das: • Israel ist zugleich Zufluchtsort nach der Shoah und militärische Besatzungsmacht. • Palästinenser sind zugleich Opfer von Vertreibung und Akteure mit eigener politischer Verantwortung. • Gewalt entsteht nicht nur aus "Strukturen", sondern auch aus Entscheidungen, Ideologien und bewussten Strategien. Historisches Denken widersetzt sich dem Wunsch nach moralischer Eindeutigkeit. 9. Die Kritik an postkolonialen Deutungsmustern Illouz’ schärfste Kritik richtet sich gegen die Übertragung kolonialer Master-Narrative auf Israel. In vielen postkolonialen Lesarten wird Israel als klassischer "weißer Siedlerstaat" interpretiert, Palästinenser als indigene, entrechtete Bevölkerung – ein Schema, das aus anderen historischen Kontexten stammt und hier mechanisch angewendet wird. Das Problem dabei: • Jüdinnen und Juden sind historisch keine koloniale Mehrheitsmacht, sondern eine verfolgte Minderheit mit gebrochener Kontinuität. • Der Zionismus entstand nicht primär als imperialistisches Projekt, sondern als Reaktion auf europäischen Antisemitismus. • Ein Großteil der israelischen Bevölkerung stammt aus dem Nahen Osten und Nordafrika – sie passen nicht in das Raster "weiß/kolonial". Illouz’ Punkt ist nicht, israelische Politik zu rechtfertigen, sondern zu zeigen: Wer Geschichte durch Ideologieschablonen presst, hört auf, sie zu verstehen. 10. French Theory und moralische Abkürzungen Auch Denkfiguren aus der French Theory – etwa vereinfachte Macht-/Unterdrückungsmodelle – geraten bei Eva Illouz unter Kritik. Wenn politische Analyse primär danach fragt, wer strukturell dominant ist, wird Gewalt asymmetrisch moralisiert. Das Ergebnis: • Gewalt der Schwächeren erscheint automatisch legitim oder "verständlich". • Gewalt der Stärkeren wird ausschließlich als Ausdruck von Herrschaft gelesen. • Akteure verschwinden hinter Strukturen. Eva Illouz warnt davor, dass so moralische Verantwortung ausgelagert wird. Terror wird dann nicht mehr als bewusste Tat verurteilt, sondern als Symptom erklärt. Historisches Denken dagegen besteht darauf, dass auch Unterdrückte moralische Subjekte bleiben. 11. Die Blindstelle linker Positionen Illouz’ Kritik schmerzt besonders, weil sie aus dem Inneren der Linken kommt. Sie benennt eine Haltung, in der Solidarität zur Identitätspolitik verkommt. Wer als "unterdrückt" gilt, wird moralisch immunisiert. Wer als "mächtig" gilt, verliert jedes Anrecht auf Kontext. Diese Logik produziert paradoxe Effekte: • Antisemitische Narrative werden reproduziert, während man sich antirassistisch nennt. • Jüdische Ängste werden delegitimiert, weil Juden nicht mehr ins Opferbild passen. • Komplexität wird als Verrat an der „richtigen Seite“ wahrgenommen. Eva Illouz fordert hier nichts weniger als eine Rückkehr zur tragischen Dimension politischer Urteilsfähigkeit. 12. Warum historisches Denken heute unbequem ist Historisches Denken verlangt Geduld, Ambivalenz und Selbstkritik – alles Dinge, die im digitalen Empörungsbetrieb wenig attraktiv sind. Es ist einfacher, klare Täter-Opfer-Geschichten zu erzählen als sich einzugestehen, dass manche Konflikte keine sauberen Lösungen haben. Illouz’ Aussage ist deshalb auch eine Kritik an der Gegenwartskultur politischer Debatten: • an moralischer Selbstvergewisserung statt Analyse, • an ideologischer Reinheit statt Verantwortung, • an Parteinahme ohne Verständnis. 13. Ein Plädoyer für intellektuelle Redlichkeit Der Kern von Eva Illouz’ Argument ist simpel und radikal zugleich: Wer Geschichte ausblendet, ersetzt Denken durch Moralismus. Gerade progressive Politik lebt davon, Macht kritisch zu hinterfragen – aber sie verliert ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie historische Realität ignoriert. Der Gaza/Israel-Konflikt ist kein Lehrbeispiel für einfache Theorien, sondern ein Prüfstein für intellektuelle Redlichkeit. Historisches Denken schützt nicht vor Parteinahme. Aber es zwingt dazu, Verantwortung, Gewalt und Leid auf allen Seiten ernst zu nehmen. Und genau das macht politische Analyse nicht schwächer, sondern menschlicher.